阅读量55

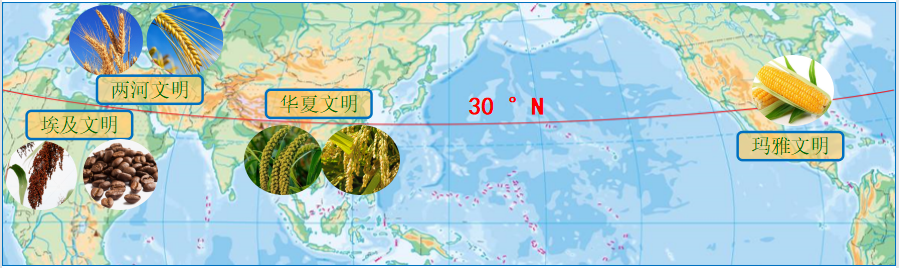

从前,谷物从何而来 听过一个小故事,说是想教孩子珍惜粮食,于是问他包子从哪里来?答:早点铺。 说故事的有点儿啼笑皆非,听故事的有点儿五味杂陈。 今天已有近1.64亿儿童生活在城市中,孩子们很难再有和祖辈父辈一样对田野的感同身受。关于食物怎么从田头到桌头,即使书本上有漫山遍野的文章,网络上有花样百出的视频,但庄稼没见过就是没见过,农活没做过就是没。 那,孩子们该如何理解一万多年农业的起源、演变和挑战呢?在这一万多年里,人类依靠谷物,成为了真正意义上的直立人;谷物也仰仗人类,完成了世界范围内的大迁移。没有哪一种协同进化,造就了如此大范围的共同变化。 可能,我们需要让历史的视野增加一个角度:在上下五千年的朝代变迁以外,也看到人类在自然界里留下的鲜明脚印。 在这段自然的历史上,有一个“植物妈妈有办法”的升级版。一般而言,植物的传播依靠风、水流、昆虫和小动物,但作为谷物的植物们有很大的特殊性:它们改变了自身的本性,不再轻易随风飘扬。举一个例子,玩过狗尾巴草的人都知道,它的籽粒极易脱落,但是由它演化而来的小米却成为了支持商周王朝的主要粮食。如果每一粒小米还像它的祖先一样“自然繁殖”,收割的农民就很难享有“丰收的喜悦”了。 当然,这其中起决定性作用的,是人。“为了改变小麦和水稻的落粒基因,人类用了3000年。” 在驯化植物这一重大工程完成之后,越来越多的荒野被越来越快速地开垦成农田。后来,世界人口出现爆发式增长,而耕地面积却不可能再增加,于是现代农业科技史上出现了矮杆,杂交,基因重组等突破式的进展,大国文明的生存密码,始终要靠谷物的高产和丰产来维系。 1959年,毛泽东在新中国成立后首次重归故里,写下了“喜看稻菽千重浪,遍地英雄下夕烟”(《七律 ‧ 到韶山》)。清风拂过的稻浪之下,涌现的是另一种含义的“沧海桑田”——每一处地貌的变迁,都带来了对此地自然最深刻的改变。农业文明是人类创造食物资源的时代,由此,我们改变了我们和自然的关系。 未来,谷物从何而来 中国是最早栽培水稻的国家,也是世界的四个谷物起源中心之一。这四个中心都在北纬30度附近,有人称之为“地球的脐带”,它孕育了人类的物质文明和精神家园。 今天,城乡食品供应充足,琳琅满目,一派盛世丰年的景象,即使是封城前的上海,不少人也并不着急囤货,就是出于对物资丰沛的基本信心。然而疫情像一个警告:现代繁荣如此脆弱,很可能瞬间崩塌。 中国以世界8%的耕地面积, 养活了世界18%的人口, 同时消耗了世界30%的化肥,每100斤粮食平均使用化肥是发达国家的2倍。试问疲惫的土壤还能“内卷”多久? 14亿国人,消耗了大约30亿亩耕地生产的粮食和食物,而全国实际上只有20亿亩耕地。进口粮食,说白了就是“进口别国的青山绿水和蓝天白云”,生态系统的服务本来是无偿的,前提是它能在国界之内发生。 而且迄今为止,人类尝试过种植的最多不过7000种,形成量产的不到200种,产量合计占据全世界粮食一半以上的只有3种——小麦,水稻和玉米,单一化的局面显而易见,要达成多样性的平衡点还非常遥远。 我们将如何告知我们的孩子:这一切挑战,已经站在他们的眼前? 我们将如何告诫我们自己:自然一直是自由的,它不是我们的奴隶? 当然,我们还是有办法的,这个办法,来自印在人类演化史上重要的一页。 为了整个群体而进行的合作和利他行为,是通过心智的演化实现的。社会智力成了头等大事。 每一个人,都能从个人的记忆和感觉中,逐步理解世界的概念和规律,传递给下一代。比如,英文里文明Culture的词根来自耕种Cultivation,在中文里,“农”字的原始字形里也有一种农具,代表着人类最初的技术。两类文字都述说着我们在自然之中的演化史:“1.3万年前,极端气候新仙女木事件发生,全球气温骤降8℃,迫使人们吃起了草籽,并由此走上谷物驯化之路。” 疫情终将过去,但它深刻地提示了我们,需要一种新的社会心智,观看自然和社会交织的发展。也许,我们应该像水稻那样:极致演化,谦逊垂首,在金色的喧哗里,专心感知大地的脉动,因为那里才是整个世界稳定与繁荣的基础。 除标注出处以外,引文均源自《谷物的故事:解读大国文明的生存密码》,崔凯著,上海三联书店2022年9月。