阅读量69

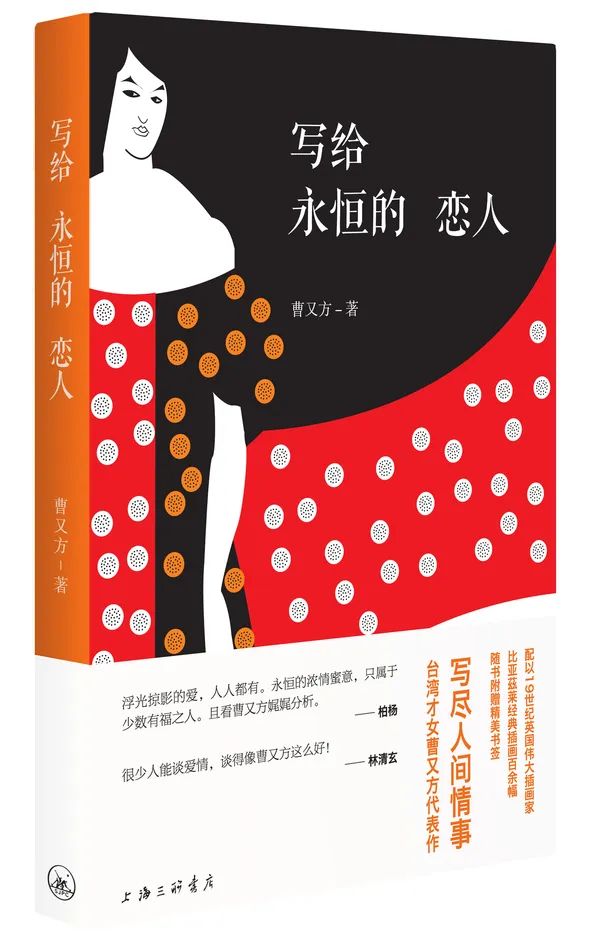

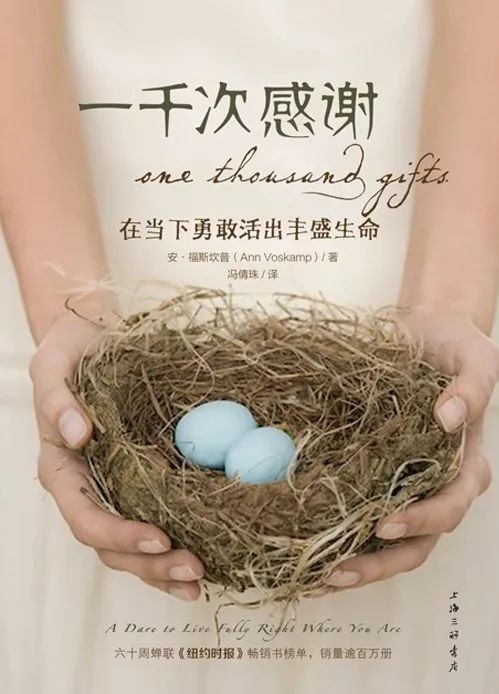

《我知道笼中鸟为何歌唱》 [美]玛雅·安吉洛 玛雅·安吉洛(Maya Angelou),美国诗人、作家、教师、舞蹈家和导演。这个名字,对于国内的读者来说似乎还显得有些陌生,但在大洋彼岸却有着极其深远而广泛的影响力。这种影响力并不局限于文学领域本身,对于美国的文艺界、政治界以及每一个普通民众来说,安吉洛的重要性是不言而喻的。 生于1928年4月4日,在南方小镇阿肯色州的斯坦普斯度过童年,后移居旧金山。玛雅经历传奇,曾从事多种职业,为反抗种族歧视,她成为旧金山的首位黑人电车售票员,并投身马丁•路德•金领导的民权事业。她的诗歌在黑人妇女的觉醒的过程中发挥着重要的作用。她也是好莱坞第一位非裔女编剧,还曾在两位总统的政府内任职。 1969年出版的《我知道笼中鸟为何歌唱》是玛雅最重要的作品。在本书中回忆了二十世纪三四十年代在南方小镇斯坦普斯及加利福尼亚州的成长经历。从三岁到十七岁,玛雅不仅要与那如影相随的错位和不安全感作斗争,还要面对种族主义、性骚扰和强奸等一系列令人心碎的挑战,这种遭遇影响了她的一生。最终,她意识到,爱自己、善待他人、变得坚强、阅读伟大的作品是打开心灵桎梏的钥匙,会给人自由。《我知道笼中鸟为何歌唱》,诗意却富有力量、足以触动心灵并改变人们的思维方式。它让人愉悦而又痛苦,它神秘而又令人难忘,一如童年本身。 《妈妈和我和妈妈》 [美]玛雅·安吉洛 《妈妈和我和妈妈》是玛雅·安吉洛的另一部自传。如果说《我知道笼中鸟为何歌唱》着重描写了玛雅的奶奶,这部书则重点着墨于她的妈妈。 安吉洛3岁时父母离异,寄养去奶奶家,13岁正值青春叛逆期,回来和妈妈一起住。少女的心里满是怨恨和恐惧,她拒绝母亲的一切示好,只称呼母亲为“女士”。17岁时懵懂之中,安吉洛当了未婚妈妈。消息传到出门在外的老妈那里时,离预产期只有三周。按如今的观点看,这真是一手烂牌。而妈妈用完全接纳的爱,赢回了已经接近成年的女儿。 在安吉洛的笔下,母爱不是柔弱的,它不是眼泪,不是叹息,不是束缚;而是理解,是宽容,是力量。 《50个教育法:我把三个儿子送入了斯坦福》 《人生的38个启示:陈美龄自传》 《家长不要做的35件事》 陈美龄 陈美龄,作家、歌手、教育学博士。 在香港以歌手出道的陈美龄,曾与山口百惠、邓丽君同台,红遍东南亚,在“少女偶像”的顶峰时期听从父亲的建议,求学日本和加拿大。 回归舞台后,她在1985年回国表演,以《归来的燕子》、《原野牧歌》等登上春晚,万众瞩目。因带哺乳期的孩子一起工作,引发“美龄论争”。此事件推动了日本女性权益的进步,美龄也因此收到美国斯坦福大学的邀约攻读教育学博士课程。 1989年带着大宝怀着二宝的陈美龄来到斯坦福,同年二宝出生,1994年获得教育学博士称号(PHD)。1996年三儿子出生。之后除了参加各类演艺节目,也兼任随笔作家、联合国儿童基金会亚洲亲善大使、日本抗癌协会“微笑大使”、香港浸会大学特别教授等。 2015年,继大儿子、二儿子之后,三儿子也被斯坦福大学录取,一跃成为话题人物。其《50个教育法》成为2016年香港年度销售冠军图书,大陆版《50个教育法》亦得到数十万家长的肯定和追捧,并翻译成数国文字传播到世界各地,每到一处均掀起热潮,教育理念得到认同。2017年,在香港出版《40个教育提案:把快乐带回给香港学生》,成为香港教育局局长民间呼声最高的候选人。 2018年,讲述个人经历的自传《人生的38个启示》在内地出版后也大获成功,家长是孩子教育的最关键的第一部,许多家长将其作为《50个教育法》的补充读本。 2019年出版《家长不要做的35件事》,首次与大儿子共同探讨教育原则。其列举的35条家庭教育原则、11个分类35条心得,都有实践方法。 《厌女:日本的女性嫌恶》 [日]上野千鹤子 《厌女》最近一直在女性热点话题中被提及,它深刻解剖女人的“生之艰难”。这不是一部纯理论性著作,而是运用女性主义理论针对日本当代的各种社会现象的实践性分析。《厌女》处理了广泛的日本题材,其中既有文学性的,比如谈到小说家吉行淳之介、永井荷风、林真理子等,更多的则是社会性的。上野千鹤子谈到的许多现象,尤其是家庭的、婚姻的,在中国也有很类似的情况。知性的读者会从这些论述中获得强烈共鸣并得到理论上的指引。 全年工作总结 《写给永恒的恋人》 曹又方 曹又方,本名曹履铭,出生于上海,父母皆是满人,八岁时移居台湾。早年以苏玄玄、衣娃、金名等多种笔名撰写小说,以“曹又方”为笔名后,才广为读者知晓,从一九八〇年代起跻身台湾十大畅销作家之列。曾游学旅居纽约十余年,历任多家杂志与报社总编、海外作家协会会长、出版社发行人,为亚洲最早组织妇女运动及环保运动的提倡者之一,常在海峡两岸演讲并主持广播及电视节目,曾任《大话爱情》常驻嘉宾。二〇〇九年病逝于台北,以生前为自己办葬礼而闻名一时。 柏杨说她闯出自己的一片江山;孟东篱说她是一个至金至纯、绝对通达的人;林清玄说在她的面容上看见了观世音;胡因梦说看见她仿佛看见自己;胡兰成早就看穿她是一个男性灵魂寓于女性肉身的人。然而她认为自己不过是一个大胆、顽强、时时和自己闹革命的人! 《写给永恒的恋人》是一部写人间爱情的随笔,春秋冬夏,四季轮转,成住坏空,眼波流动。一部写给爱情的信札,庇护心底那单单一个人的心。书中篇分为春、夏、秋、冬四辑,暗合时间与生命的流动。文学的感性与哲学的思辨,使得整部作品超越了一般谈情说爱文字的格局,闪耀出动人的智慧之光。 本书特别选用了19世纪末期英国最伟大的插画艺术家比亚兹莱的百余幅经典插画,作为本书的配图。亚兹莱的图带有罪恶感与颓废的唯美,在黑白线条的强烈对峙下,与曹又方的感性哲思相映成趣,成为一曲跨越时间的重奏。 《十八度灰》 娜力 日本有句谚语:如果有爱,天花的疤痕会像酒窝一样美丽。 麦海伦,麦家三姐妹里的小妹妹,时尚不羁,笑靥如花,无数男人醉倒在她酒窝里。但她把爱全部留给了一个消失在远方的男人——Rene。有一天,她等来一张“死缓”判决书——癌症,她的生活起了翻天覆地的变化。 大姐牧心像妈妈一样操劳着,奔忙在家和医院两头;二姐麦柯怡在千里以外的帝都冷静地生活着,编织自己生活的那团乱麻;妈妈卢女士则在悲伤之余不忘斗争醉心于味蕾是否妥贴的麦老头。 从死神手里几度挣脱的海伦收到了姗姗来迟的礼物,那是Rene从天堂给她寄来的…… 唯有疼痛,才能治疗心碎。 作者娜力,资深媒体人,曾任《申江服务导报》记者,专访过“飞人”乔丹,执笔过谢晖传记《这就是生活》。15岁登上《ELLE》杂志中国第一期上海时尚少女。爱好星座研究,时尚达人,十几年记者生涯练就妙手文章。 《一千次感谢》 [美]安·福斯坎普 安·福斯坎普是和丈夫一起经营一个农场的主妇,她是一位在家教育七个孩子的母亲。她写作的四本书列入《纽约时报》畅销书榜单。她积极参与慈善活动,将写作收入捐赠给非洲,并支持儿童发展组织国际希爱会。 《一千次感谢》是一个动人的关于生命成长的故事。通过写下感恩清单,不断感恩,作者双眼被打开,改变了看待世界的方式。她从不知感恩,到练习感恩、习惯感恩,学会了一门感恩的语言。她从最初写下各种愉快、纯真、可爱的事物,到练习面对生命中的苦痛时刻、面对最艰难的境遇时发出感恩。她不再活在贫瘠的旷野,不再充满愤怒、失望与虚空,而是充满喜乐、恩典和丰盛。活出感恩成了她打开人生奥秘的钥匙,让她开拓出生命的高度和宽度。她还通过文字和行动,不断把生命的喜乐和感恩传递给他人。 《母亲的英雄之旅》 云上 《母亲的英雄之旅》是写每一个女人,每一个要恋爱、结婚的女人,尤其是每一个当了母亲的女人。书中记载了作者结婚成家、生养两个女儿、创办几个教育机构的十年艰辛经历,及这些艰辛之后的诸多感悟与思想。 整本书的最核心思想女人是要找回属于女人自己的时间。每一个女人、每一个妻子,尤其是每一个母亲,都要努力,或多或少地,从父母主导的原生家庭关系中、从男权主导的亲密关系与婚姻生活中、从以子女为中心的亲子关系中摆脱出来,要找回属于作者和每一个女人本来就有的独立灵魂,尤其是要有自己的时间、自己的空间和自己的财产,在这样的基础上,重建以自由、平等、相互尊重、相互成全、共同成长为基础的原生家庭、亲密关系、亲子关系。 《谁在你家:中国“个体家庭”的选择》 沈奕斐 沈奕斐是复旦大学社会发展与公共政策学院副教授、复旦大学家庭发展研究中心主任……拥有一连串头衔,其家庭曾被评为上海市“海上最美家庭”和文明家庭。她有一个理想,就是要把生活升华为学术,把学术翻译为实践。 她结婚生子后,经历母亲公婆入住家庭,发现家庭关系非常难以搞定。西方的现代化的家庭理论和主流理论说,中国进入一个工业化、现代化时代,家庭会越来越小型化和细化,代际关系会越来越松散,大家不会紧密地捆绑在一起。可是现实中的自己和朋友都离不开老人的帮忙。“生活升华为学术”,沈奕斐带着这种困惑开始了对中国现代城市家庭的研究,“把学术翻译为实践”,《谁在你家》就是这一研究成果。 书中呈现了各种真实的个案,给读者提供了丰富的线索和一些值得大家思考的总结,比如作者认为,理想的家庭结构是“两扇门,一碗汤”;双职工家庭需要第二个“妻子”,这时有些家庭的老人就充当了这一角色。作者针对当下很多家庭面临的问题也进行了调查研究,比如更可能和父母共同居住的已婚独生子女,对配偶父母的孝道困境,嫁娶与经济地位决定的第三代姓氏问题,等等。