阅读量89

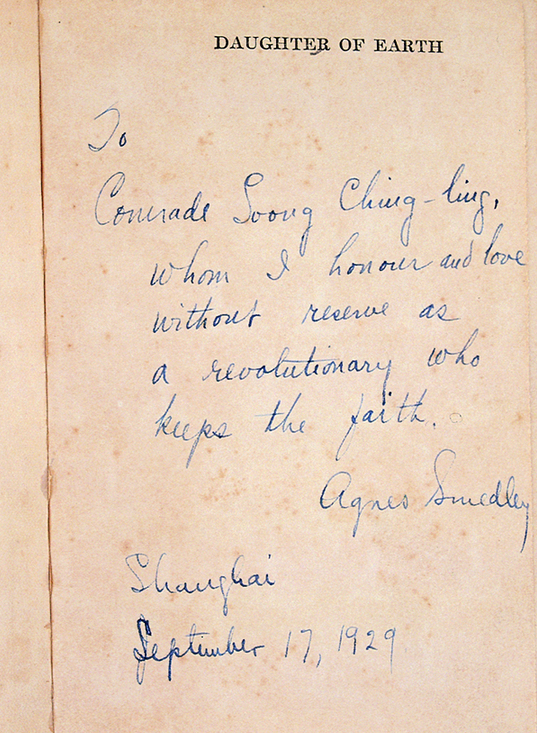

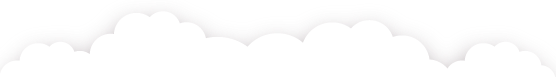

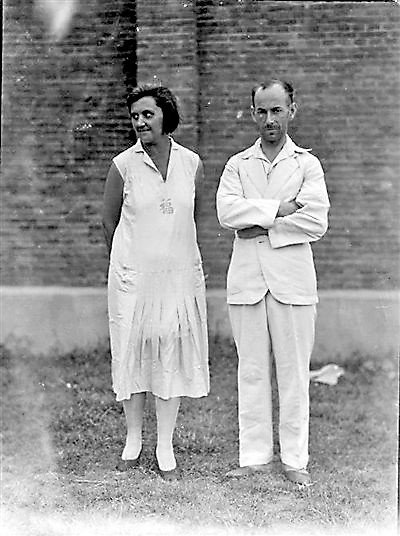

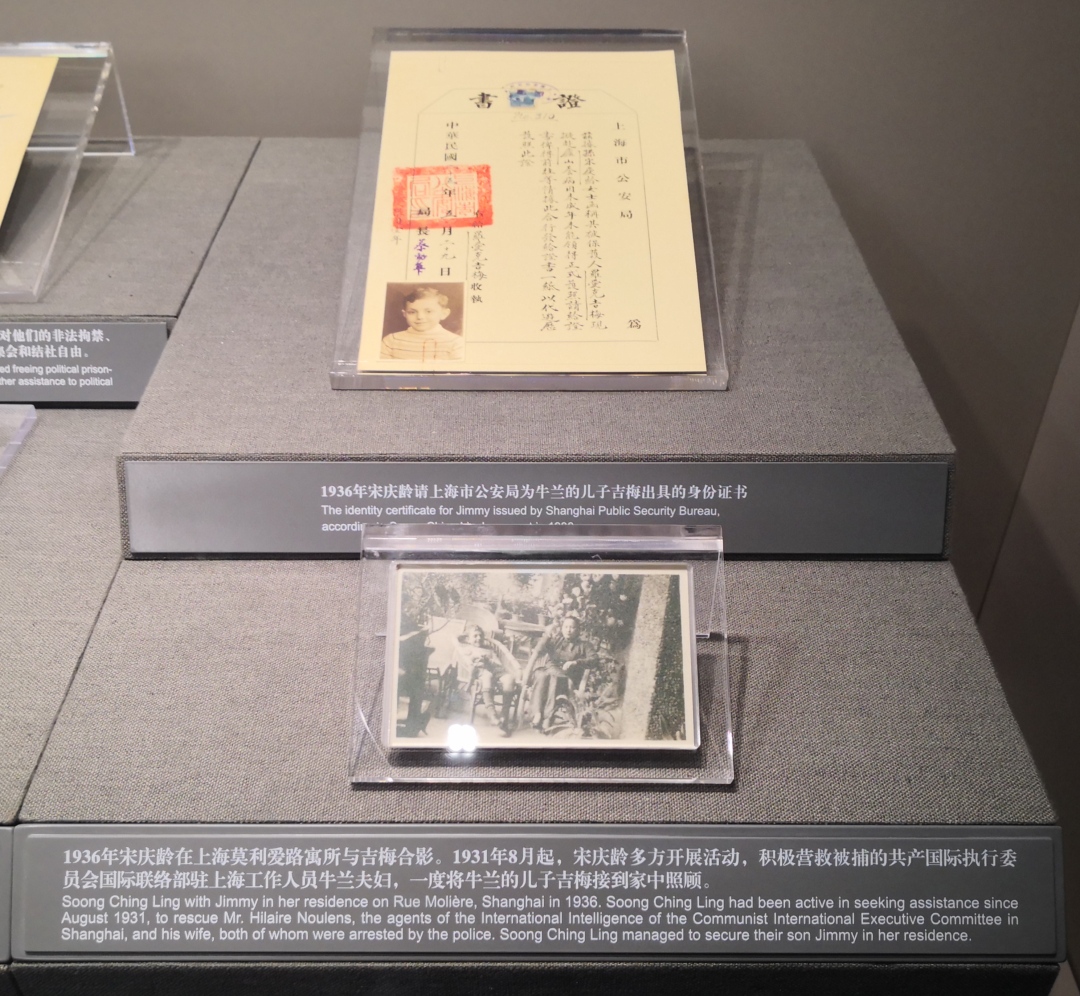

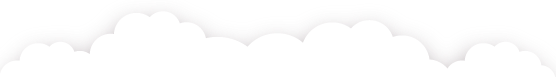

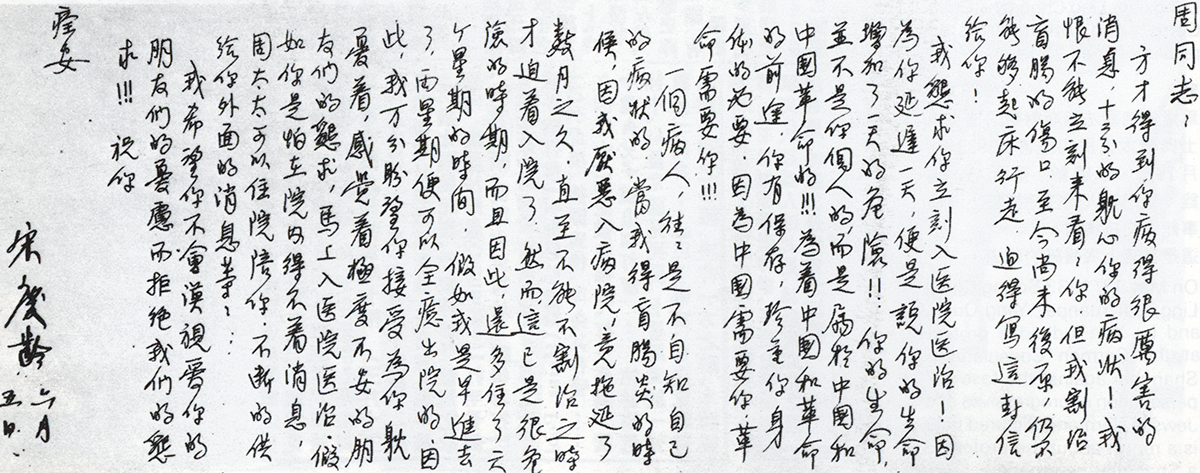

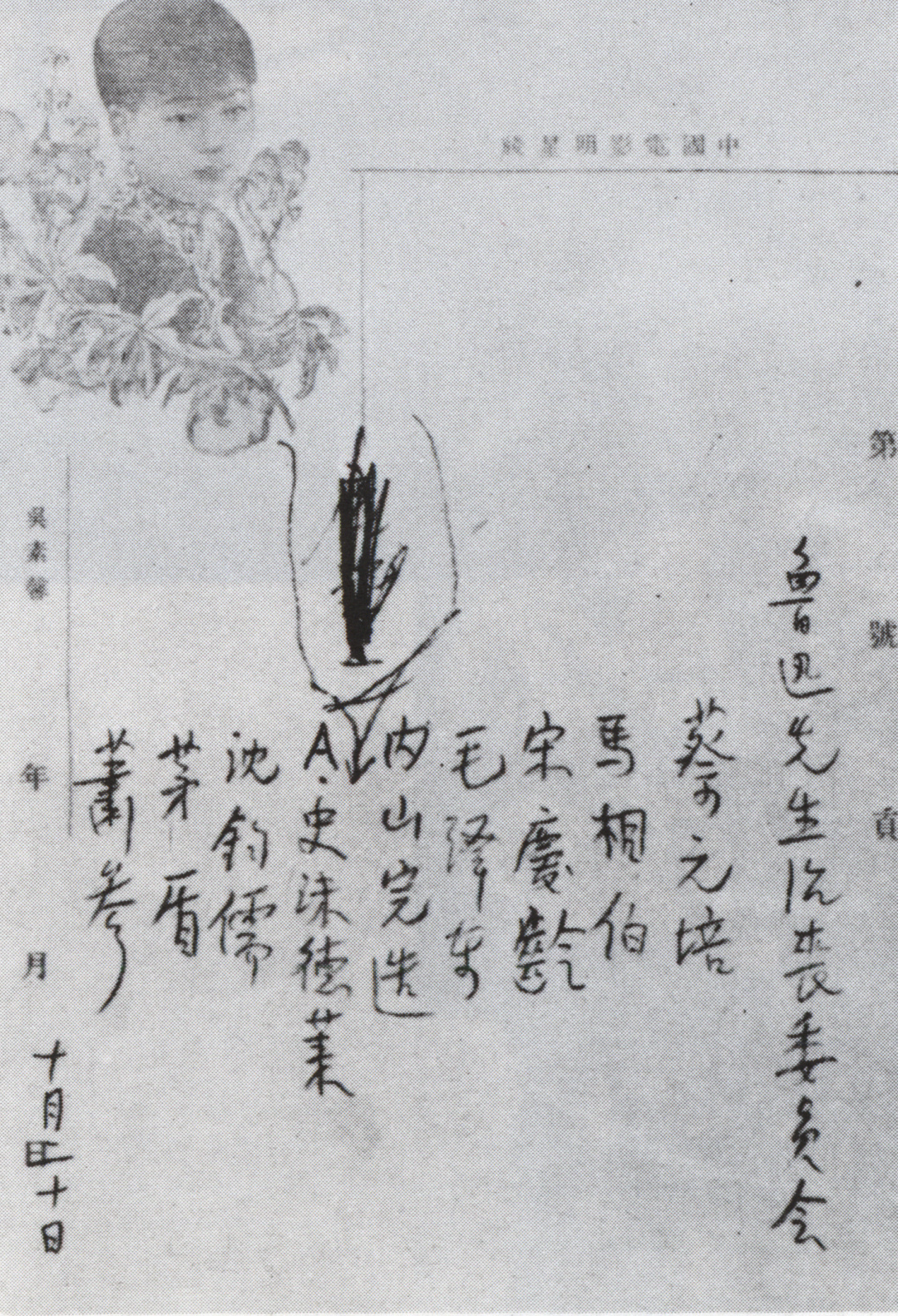

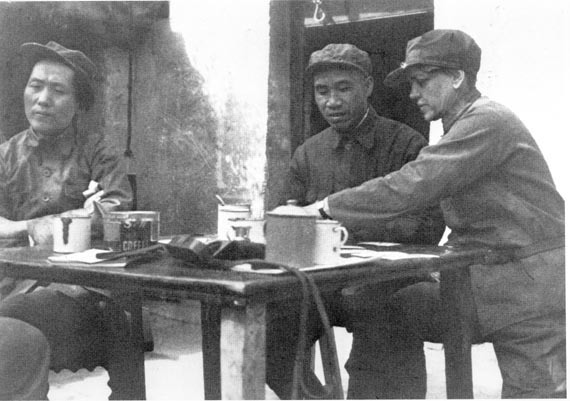

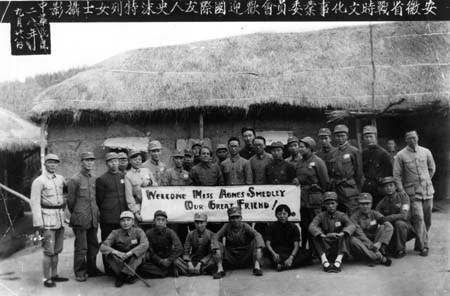

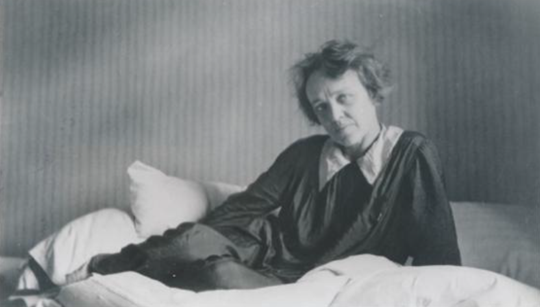

史沫特莱 保卫中国同盟编外战友 ——纪念史沫特莱逝世70周年 1937年史沫特莱在延安着红军服留影 艾格尼丝·史沫特莱(Agnes Smedley)出身卑微,1892年2月23日生于美国密苏里州奥斯古德(Osgood, Missouri)附近的佃农家庭,9岁时随家人搬迁至科罗拉多的矿区,在此长大。她自幼开始做工补贴家用,当过侍女、烟厂工人、书报推销员,始终没有放弃求学之路。 1899年史沫特莱(后排左)家庭合影 1918年,史沫特莱为女权主义先驱玛格丽特·桑格(Margaret Sanger)节育运动撰写一些揭露丑闻的政治性报导,并因为帮助组织印度流亡者争取独立的斗争而被捕入狱。第一次世界大战之后,20年代在魏玛德国、30年代在中国,她逐渐成长为一名成熟的社会活动家、女权主义者和作家。 1914年的史沫特莱 宋庆龄何时何地与史沫特莱相遇目前尚难定论,我们可以确认的是,两人最迟在1929年9月之前就已相识。那一年5月,宋庆龄因为孙中山先生奉安大典的关系,专程从德国回国,居住在上海家中,至9月21日再次赴欧。当时,业已抵达上海的史沫特莱送上了她那本刚刚面市的成名作《大地的女儿》,并在扉页上题写了一段热情洋溢的赠词:“送给宋庆龄同志,我无保留地尊重和热爱的一位忠贞不渝的革命家。——1929年9月17日于上海,艾格尼丝。”这本见证两位伟大女性友情之初的著作,现在仍旧珍藏在上海宋庆龄故居之中。 史沫特莱赠送给宋庆龄的《大地的女儿》(上海宋庆龄故居纪念馆藏) 1936年以后,由于斗争环境和私人关系的变化,史沫特莱没能再像以前那样与宋庆龄同处一地、并肩工作,但她们仍然为了同一个伟大的革命事业而保持着联系。在保卫中国同盟的工作上,宋庆龄和史沫特莱共同努力,为缺医少药的中国共产党领导的抗日根据地提供了大量的物资和药品。 一、共同营救牛兰夫妇 20世纪二三十年代的上海是富人的天堂,穷人的地狱。史沫特莱与路易·艾黎曾一道实地考察上海多处血汗工厂,到过黄浦江上的码头。在亲眼目睹底层民众生不如死的生活境遇后,路易·艾黎对史沫特莱说:“我觉得好像整个制度都需要改变。”史沫特莱一把抓住他的手腕说:“那就让我们来干点什么改变它吧!”史沫特莱迅速投身于中国的社会政治运动之中,其积极程度相较她之前参加印度革命还要有过之而无不及。 1931年7月,宋庆龄回国奔母丧。丧事完毕后,宋庆龄回到莫利爱路(今香山路)家中,收到了史沫特莱写来的一封信。信中大意是为救一个人(即牛兰,Hilaire Noulens)的生命,希望宋庆龄在百忙中给予5分钟谈话机会。 1931年8月13日旅居欧洲的宋庆龄为奔母丧抵达上海 牛兰夫妇1931年6月在上海被捕,公开身份是泛太平洋产业同盟秘书(即红色工会国际分支机构),而真实身份是共产国际执行委员会国际联络部组织科负责人,但在当时甚至以后很长一段时间内一直被误认为是共产国际远东局负责人。 牛兰夫妇在狱中 据陪伴宋庆龄回国的胡兰畦回忆,宋庆龄看过史沫特莱来信后说:“这封信的英文写得很好,这信的英文基础很高深,话没有多少句,语言和用字都很美的。” 宋庆龄回国后接受采访的第一名记者便是史沫特莱。1931年8月24日,宋庆龄与史沫特莱的对话刊登在当时影响力最大的上海英文日报《字林西报》上,通过史沫特莱的笔,宋庆龄公开表达了自己坚定的政治态度——不参与宁粤调停,不是第三党成员,政治见解仍然和1927年在武汉所陈述的相同(即《为抗议违反孙中山的革命原则和政策的声明》)。 1931年8月24日刊登宋庆龄接受史沫特莱采访消息的《字林西报》 要求宋庆龄营救牛兰夫妇的电报雪片般地从海外飞来,《字林西报》当天同时选登了其中来自德国的数篇。此后,宋庆龄成了营救牛兰夫妇公开活动的中心人物,多次赴宁当面要求司法当局释放牛兰夫妇,甚至亲与蒋介石交涉。 以史沫特莱为中介,宋庆龄与营救牛兰夫妇的同道中人佐尔格(Richard Sorge)小组正式建立了密切合作关系。 1932年7月,上海牛兰夫妇营救委员会正式成立。宋庆龄任委员会主席,史沫特莱任书记,办事处设于四川路。该委员会随即发表英文宣言,要求将牛兰一案移沪审理,或无条件将其释放。 1932年秋,宋庆龄与为牛兰夫妇辩护的瑞士律师范桑夫妇合影 面对声势浩大的国际救援压力,国民党当局不得不公开审理牛兰夫妇,最终以扰乱治安、触犯“危害民国紧急治罪法”的罪名,判处牛兰夫妇死刑,但又援引大赦条例,减判无期徒刑。牛兰夫妇生命得以保全。宋庆龄一直关注着狱中的牛兰夫妇以及他们的孩子吉米。吉米后被接到宋庆龄家中住了几个月,直到苏联来人将他接回苏联。而牛兰夫妇则在1937年南京陷落之前,狱卒打开牢门放人后溜出监狱,来到上海。宋庆龄把他们安顿在一个空闲的公寓中,还从自己家里搬去一些家具。在宋庆龄的资助和帮助下,他们坚持下来,1939年顺利地返回苏联。 上海宋庆龄故居纪念馆陈列的宋庆龄为吉米出具的身份证书及宋庆龄在家中与吉米的合影 以营救牛兰夫妇为契机,1932年1月13日,在中共地下党支持和宋庆龄帮助下,史沫特莱等人创办了英文刊物《中国论坛》(China Forum),具体编辑交由美国记者伊罗生在上海法租界里负责。 宋庆龄在《中国论坛》上公开呼吁,“让我们团结起来,用我们最大的力量来保卫那已经由帝国主义统治和封建剥削的羁绊中解放出来的中国工人和农民,他们现在正受着国民党军队第五次而且是最大规模的进攻”。史沫特莱等人用化名在该刊发表了不少文章,宣传中国革命。 1932年1月13日《中国论坛》创刊号刊登牛兰夫妇自被捕后7个月来的情况 二、加入中国民权保障同盟 1932年夏秋之间,宋庆龄、史沫特莱等人开始酝酿筹备一个组织,以谴责国民党“抑制舆论与非法逮捕杀戮”以及“最低限度之人权亦被剥夺”的现况,“保障人类生命与社会进化所必需之思想自由与社会自由”。 1932年12月18日《申报》刊登中国民权保障同盟的成立宣言 12月30日,中国民权保障同盟在上海华安大厦(今金门大酒店)举行中外记者招待会,宣传同盟的宗旨及进行情况。 1932年12月31日《申报》报道同盟召开中外记者招待会 同盟章程规定,参加者可“不拘国籍、性别及政治信仰”。这一组织最大限度上团结了中国追求自由民主的进步力量,总会临时中央执行委员为宋庆龄、蔡元培、杨杏佛、林语堂、伊罗生、邹韬奋、胡愈之7人。 宋庆龄与中国民权保障同盟成员史沫特莱(右二)、鲁迅(左二)、林语堂(左一)合影。右一为宋庆龄秘书黎沛华 史沫特莱虽然不在“临时中央执行委员会”之列,却是公认参与组织活动最为积极的国际友人之一,被视为中国民权保障同盟的骨干成员。在同盟于上海正式亮相之前,史沫特莱肩负任务,秘密前往北平活动,帮助促成北平分会,积极游说胡适、费正清(John K. Fairbank)夫妇等人入盟。 中国民权保障同盟上海分会于1933年1月17日成立。这是会员名单 史沫特莱好朋友陈翰笙在致杨杏佛之子杨小佛的一封信中回忆道:“史沫特莱对‘同盟’非常热心,通过孙夫人做了许多有益的事情。” 这段时间,史沫特莱与宋庆龄交往十分密切,是她得力的工作助手。邹韬奋回忆道,同盟会议“每次参加者有蔡先生、孙夫人、她的英文秘书史沫特莱女士、鲁迅、林语堂、杨杏佛、胡愈之诸先生,我也忝陪末座”。 1933年2月17日,作环游世界旅行的萧伯纳(George B. Shaw)偕夫人乘英轮皇后号抵达上海。宋庆龄在上海家中热情接待了这位英国著名作家,蔡元培、鲁迅、林语堂、杨杏佛、史沫特莱、伊罗生等人出席作陪。 1933年2月17日宋庆龄在上海莫利爱路寓所宴请萧伯纳后合影。右起:鲁迅、林语堂、伊罗生、蔡元培、宋庆龄、萧伯纳、史沫特莱 史沫特莱把主要精力都投入到中国民权保障同盟的工作上,但是事与愿违,“胡适事件”所带来的冲击波,对她精神打击不小,随后身体也发出警报,她时常感到筋疲力尽。1933年5月,史沫特莱离开上海,去苏联疗养。 史沫特莱走后不久,6月18日,同盟总干事杨杏佛在光天化日之下被国民党特务刺杀。社会各界对杨杏佛的吊唁庄严隆重,同时也成为了同盟本身的告别仪式。虽然宋庆龄郑重声明:“杨铨(即杨杏佛)为同情自由所付出的代价反而使我们更坚决地斗争下去,再接再厉,直到我们达到目的”,但大多数成员还是选择了就此作罢。在轰轰烈烈地活动半年之后,同盟结束了它的使命。 三、发出中国呼声 史沫特莱于1934年4月离开苏联,转道美国,直到10月22日才重新回到上海。11月,宋庆龄来到史沫特莱寓所参加庆祝十月革命节聚会。她用一口流利的英语和在座的朋友畅谈。几个美国朋友唱了美国工人歌曲,最后还高唱《国际歌》,大家边谈边唱,非常高兴。 中国正值红军被迫长征、革命失败主义蔓延之际。不久,在宋庆龄的关心下,侨居上海的进步青年以学习小组的形式聚会在一起,在共同学习马列主义同时,了解到中国真正在进行斗争的人民,以及充满自我牺牲精神的伟大的中国共产党。 这个学习小组第一次会议就是在史沫特莱寓所——霞飞路(今淮海中路)培恩公寓二楼举行的,参加者有路易·艾黎、耿丽淑(Talitha Gerlach)、马海德(George Hatem)、汉斯·希普(Heinz Shippe)卢秋迪(Trudy Rosenberg)夫妇、魏璐诗(Ruth F. Weiss)、甘普霖(A. B. Camplin)、陆懋德(Maud Russell)、夏秀兰(Lily K. Haass)、邓裕志、艾琳·魏德迈(Irene Weitemeyer)、曹亮。据马海德回忆,史沫特莱当时就像是“火花一样激励着”这个学习小组。 今淮海中路449号培恩公寓 此时,宋庆龄和史沫特莱肩负着一个共同使命——在上海另出一份新的刊物以取代已经停刊的《中国论坛》。她们一致认为必须有一份能够公开批评蒋介石、报道政治局势的刊物;而这样一份刊物将不得不使用英语、由国民党当局奈何不得的外国人编辑、在南京政府鞭长莫及的上海租界内出版。 在史沫特莱的再三请求下,美国共产党总书记白劳德(Earl Browder)终于派来了他的秘书格雷斯·格兰尼奇(Grace Granich)与其丈夫曼尼(Manny Granich)。 1936年宋庆龄(右二)与格兰尼奇夫妇(左一、左二)、路易·艾黎(右一)在杭州(上海宋庆龄故居纪念馆藏) 一份新的英文半月刊《中国呼声》(Voice of China)随后在上海创刊,自1936年3月15日起办,至1937年11月1日止,每份售价一角。《中国呼声》主要宣传中国人民的抗日救亡运动,揭露日本对中国的侵略。格兰尼奇任总编辑,宋庆龄亲自为刊物收集材料,并约请一些知名的中外人士发表对时局的看法。 《中国呼声》最后一期印样 一开始,史沫特莱化名“锈铁钉”、“劫”为《中国呼声》供稿。但她与宋庆龄看法不同,对这份新刊物的编辑情况越来越不满。史沫特莱与格兰尼奇夫妇的矛盾日趋尖锐,他们之间的对立最终也波及到了宋庆龄与史沫特莱的关系。 四、告别鲁迅 1936年5月,宋庆龄因盲肠炎住医院治疗。她是在病床上听到来访探望的史沫特莱亲口所说,才知道鲁迅病重的消息。为了给鲁迅治病,宋庆龄设法邀请寓居上海的美国治疗肺结核的专家“D(邓)医生”,委托史沫特莱陪同,前往为鲁迅诊治。 6月5日,自己病还未好,仍挂念着鲁迅病情的宋庆龄修书一封,希望他能听从医嘱,早日痊愈。信中宋庆龄饱含深情地写道:“我万分盼望你接受为你耽忧着,感觉着极度不安的朋友们的恳求,马上入医院医治”,“因为中国需要你,革命需要你!!!”宋庆龄信中耽忧鲁迅,感到极度不安的朋友们中,当然包括鲁迅的密友史沫特莱。 1936年6月5日宋庆龄写信敦促鲁迅尽快就医 10月19日清晨5时25分,一颗伟大的心脏停止了跳动。鲁迅逝世后,宋庆龄和史沫特莱两人同列为鲁迅先生治丧委员会委员。一年后,两人又共同组建鲁迅纪念事业筹备委员会,为继承鲁迅未竟的革命事业贡献着所有光热。 鲁迅先生治丧委员会名单 史沫特莱是在离开上海到达西安后惊悉鲁迅逝世的噩耗的。1935年末,她曾特地跑到鲁迅家中,去听来自陕北的冯雪峰讲述长征的故事。正是这次会晤使史沫特莱萌生了前往陕北根据地实地采访的念头。1936年秋,史沫特莱在刘鼎的帮助下,离开上海来到西安,准备从西安进入陕北根据地。此行使她成为了最早向世界报道西安事变的外国新闻记者。西安事变之后,她最终到达延安,深入接触毛泽东、朱德、周恩来、彭德怀等中共领导人,进一步了解中国红军和中国抗战。她写成的《中国人民的命运》《中国红军在前进》《中国在反攻》《中国战歌》《伟大的道路》(朱德传记)等,向世界宣传了中国人民的革命斗争,成为了不朽之作。 1937年史沫特莱在延安与毛泽东(左)、朱德(右)合影 五、与保卫中国同盟合作 抗日战争全面爆发之后,宋庆龄发表大量文章和演讲,阐明她坚持抗日的坚定立场和坚决主张。1938年4月,她着手筹建一个新的组织——保卫中国同盟(简称“保盟”),以支持这场反法西斯战争。6月14日,在香港宋庆龄住宅的小客厅里,保盟宣告正式成立。宣言表示,这一组织的主要目标是在“现阶段抗日战争中,鼓励全世界所有爱好和平民主的人士进一步努力以医药、救济物资供应中国。” 史沫特莱没有参加保盟,尽管在组织上没有关系,但一直保持着与保盟相互合作的关系。1938年9月,印度援华医疗队来到中国,宋庆龄亲往广州码头迎接。医疗队医生巴苏在他的著作中写道:我问宋庆龄对我去中共领导的军队工作有何意见,她听了很高兴,并说我们可以在长沙或汉口会见史沫特莱,她会安排我们会见周恩来,我们的要求必须向周提出。 1938年史沫特莱与周恩来、卡尔逊(右二)等在武汉 1938年冬天,新四军军医代表沈其震在香港拜谒宋庆龄,其间牵线搭桥之人正是史沫特莱。 当时史沫特莱已经离开延安,在山西前线跟随八路军转战沙场3个月后抵达武汉,后又赴安徽云岭新四军根据地采访。她获悉,新四军中许多干部战士患有肺结核、胃肠病、慢性溃疡等,很多人生疟疾,长疥疮,其他传染病、寄生虫病、地方病,但极度缺医少药。于是,她向叶挺军长建议,希望新四军可以与保盟取得直接联系,争取援助。 1938年史沫特莱与粟裕、尤恩、陈毅、罗生特在新四军军部 沈其震将史沫特莱用打字机打在一方丝质白手绢上的信件缝在衣服里,按她的嘱咐到上海找到了保盟上海分会秘书耿丽淑,又经耿丽淑协助坐船赶赴香港。沈说:“到了香港,经过廖梦醒同志很快地会见了宋庆龄。我把史沫特莱打在手绢上的那封信亲自交给她。她说,艾格尼丝的报道我在上海《密勒氏评论报》上已经读过了。你们缺医少药的情况我是知道的。她接着说,抗日战争是一场正义的战争,保卫中国同盟已经在香港成立,国际上主持正义的一些团体和个人都在响应保卫中国同盟的号召,已经有不少捐募得来的医药器材和其他救济物资运到了香港,上海也成立了组织,建立了仓库,除了从香港带回去一部分外,还可以从上海运回去一些。”在宋庆龄的大力帮助下,新四军得到了急需的手术器械和大量药品,得以顺利度过难关。 1939年9月28日安徽省战时文化事业委员会欢迎史沫特莱的合影 1943年初,福斯特(John B. Foster)在重庆经爱泼斯坦推荐认识了宋庆龄,后顺利加入保盟。一次,当宋庆龄获知福斯特曾是史沫特莱的追随者及战友后,温情地对他说:“艾格尼丝是性情之人,对反动派她嫉恶如仇,对人民则爱得极深。有人把她比作普罗米修斯式的英雄,你同意吗?”爱泼斯坦后来评价说:“在宋庆龄的心中,史沫特莱这个名字是永远不可磨灭的,她把史沫特莱1929年赠送予她的那本《大地的女儿》珍藏了整整半个多世纪直至生命的终结便是明证。” 1944年史沫特莱在美国雅都(Yaddo)庄园 史沫特莱也一直关注着宋庆龄,用实际行动为保盟工作,是名副其实的编外战友。 1945年抗日战争取得胜利,保盟改名为中国福利基金会,迁到上海开展新工作。这一时期,宋庆龄呼吁援助贫病作家,当时身在纽约的史沫特莱为之筹集了2500美元。那时的她因为美国当局麦卡锡主义的打压,经济情况并不乐观,“生计艰难”。1950年3月22日,宋庆龄在致两人共同的朋友王安娜的信中,请王安娜不必为史沫特莱近况太过担心,“艾格尼丝已经到达伦敦,很快就会到这儿来”,“她做事从不半途而废,我们定能很快见到她”。 1950年史沫特莱生病卧床的照片 无奈天不遂人愿,史沫特莱抵达伦敦后,不幸胃病发作,经医治无效,于5月4日病逝于牛津医院。宋庆龄听闻噩耗传来,又去函告诉王安娜:“听说在艾格尼丝·史沫特莱的葬礼上放了一场电影,内容是关于陕西牧羊人的故事……” 在生命最后的日子里,史沫特莱心里最惦念的仍然是她日思夜想的新中国。她在遗嘱中表示要将她的骨灰交给朱德将军,埋在中国。按照她的遗愿,史沫特莱的骨灰安葬在八宝山革命公墓,墓前竖立着一块大理石墓碑,上刻朱德亲笔题写的“中国人民之友 美国革命作家 史沫特莱女士之墓”。 展览预告 由上海宋庆龄研究会、上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会主办,美国亚利桑那州立大学图书馆和上海孙中山故居纪念馆承办的展览《革命人生——史沫特莱》将在上海孙中山故居纪念馆开展。 展览内容共分四部分,展出历史图片112件。 第一部分:革命人生的序曲(1892-1928) 第二部分:初访中国:东北、北平和上海岁月(1928-1933) 第三部分:登上舞台:西安事变、延安岁月和去往前线(1936-1940) 第四部分:革命人生最终章(1940-1950) 展览日期:2020年5月6日至7月31日 展览地点:上海孙中山故居纪念馆临展厅 详情请扫码关注 上海孙中山故居纪念馆微信公众号 部分图片由作者本人提供 撰文 | 徐 涛 配图 | 朱玖琳 编辑 | 朱玖琳 王悠然 排版 | 王悠然 本文为上海宋庆龄研究会版权所有,欢迎转发, 如需转载,请联系后台告知,侵权必究。 长按关注我们 Long press the QR code to follow us 宣传宋庆龄思想 弘扬宋庆龄精神