阅读量79

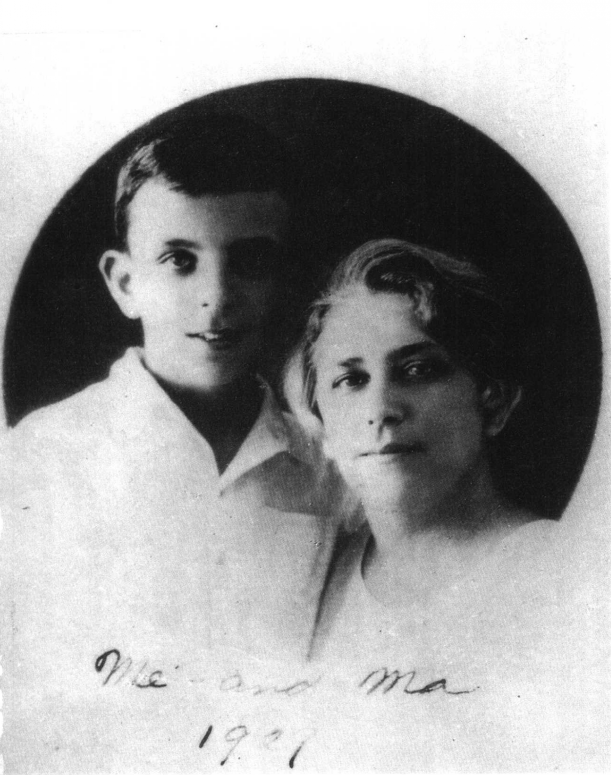

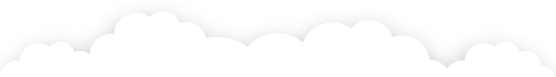

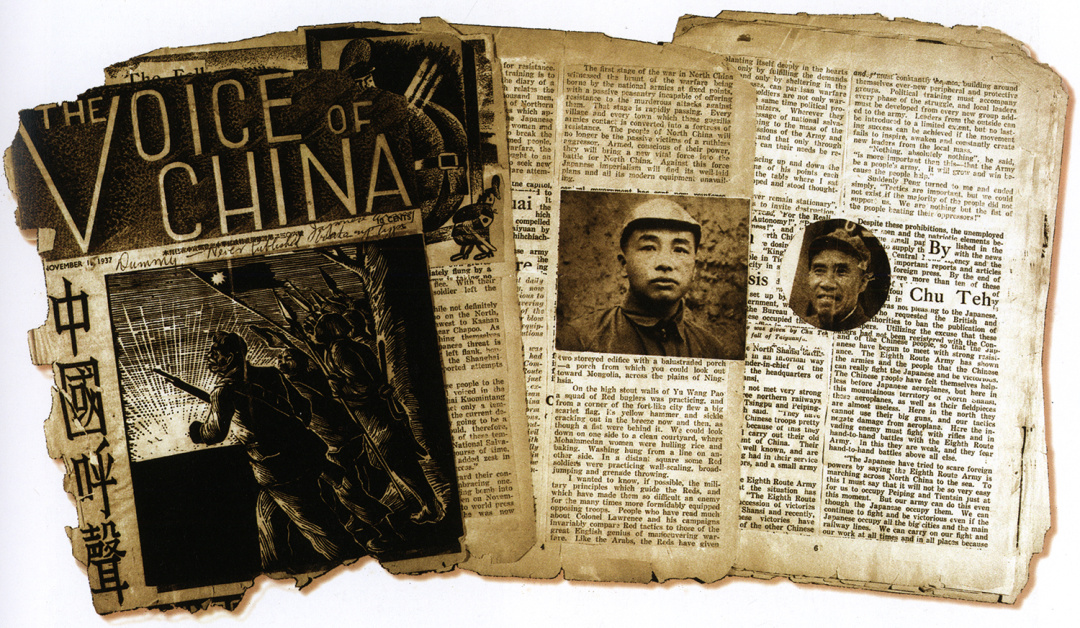

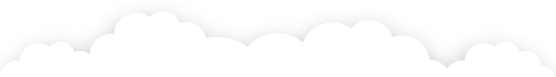

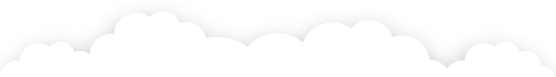

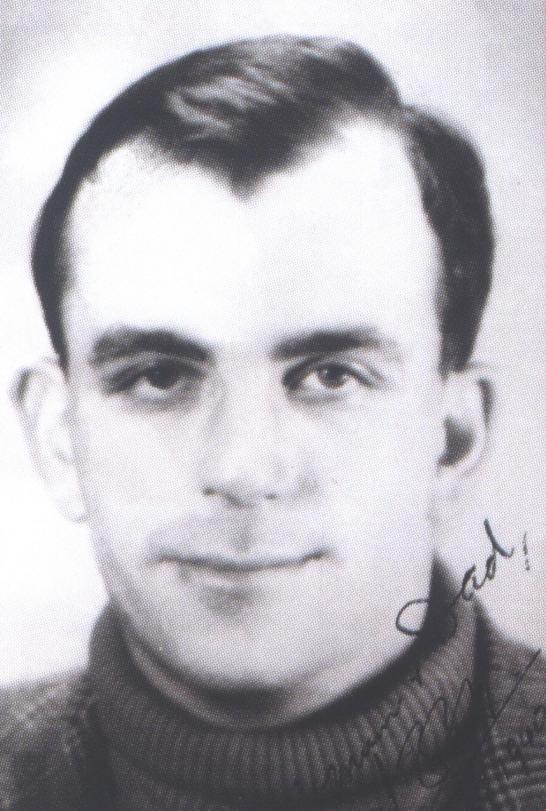

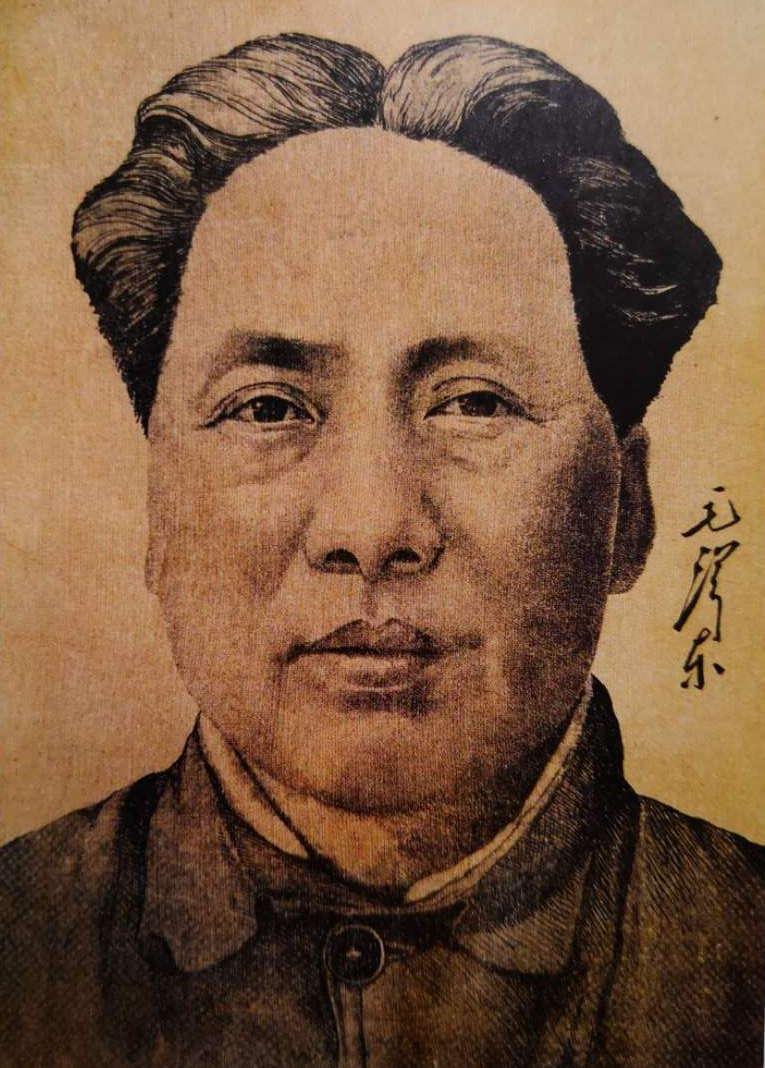

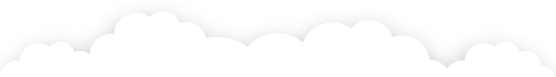

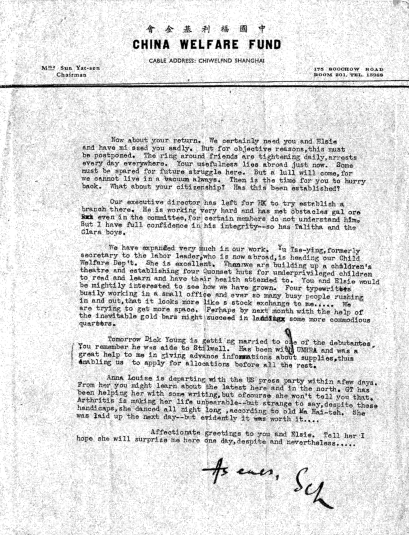

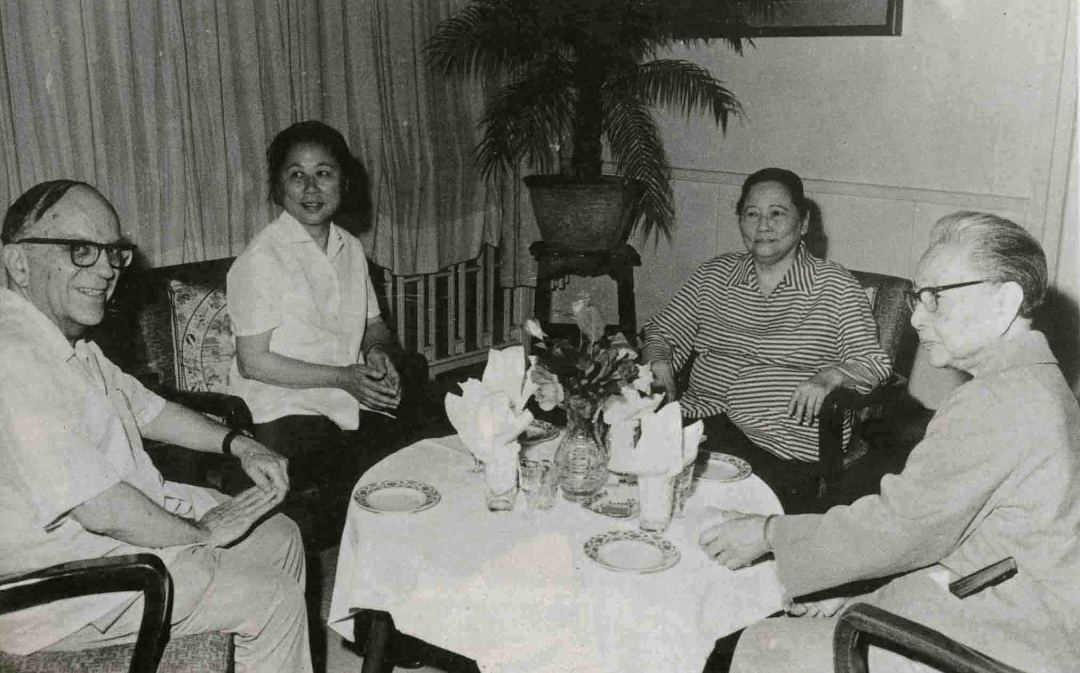

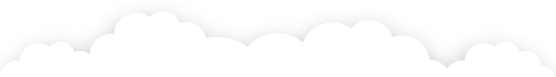

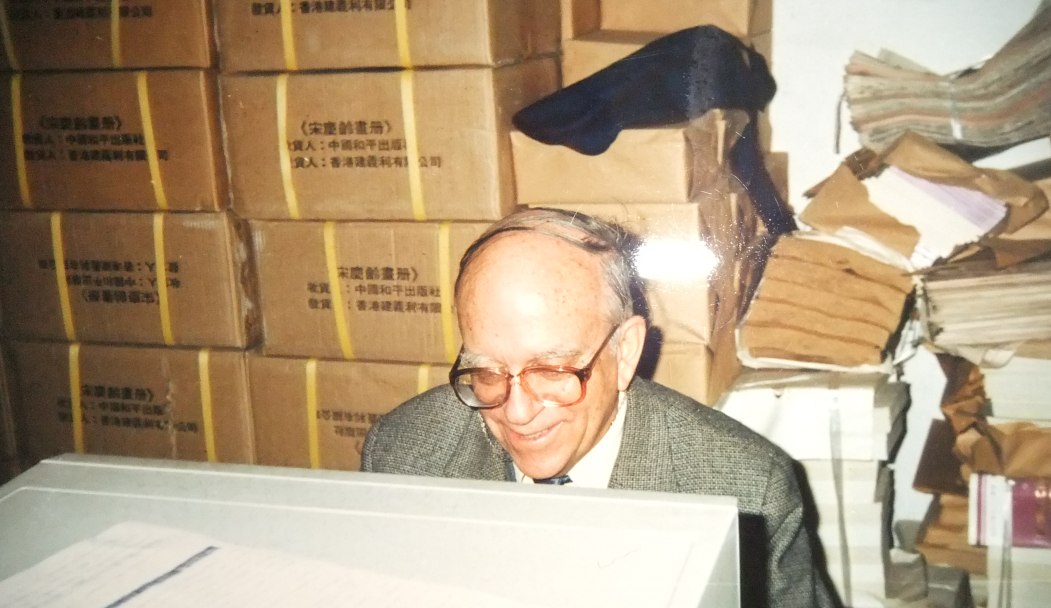

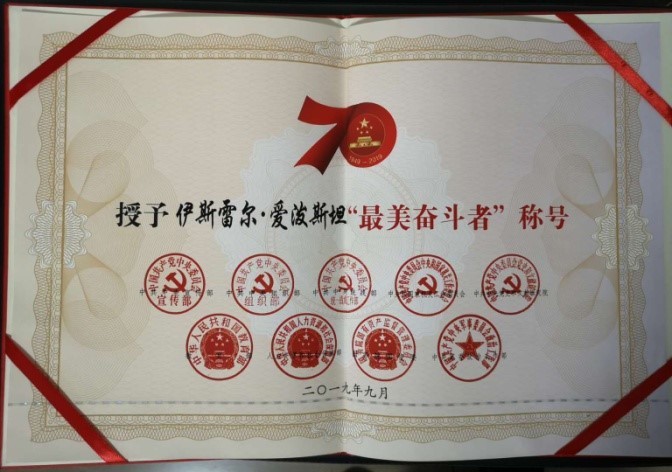

爱泼斯坦 保卫中国同盟最年轻的中央委员 ——纪念爱泼斯坦诞辰105周年 1938年爱泼斯坦在香港 2019年9月25日,在欢庆中华人民共和国成立70周年前夕,“最美奋斗者”表彰大会在北京隆重举行,共有278名个人和22个集体获此殊荣。1957年加入中国籍,1964年加入中国共产党的伊斯雷尔•爱泼斯坦(1915-2005)名列其中。 伊斯雷尔·爱泼斯坦(Israel Epstein)昵称艾培(Eppie),1915年4月20日出生在俄属波兰一个革命的犹太人家庭,父母因为参加反对沙皇的革命斗争遭到追捕和流放。他2岁时随父母流亡到中国,后在天津定居求学。家庭浓郁的革命气氛,父母的进步立场和社会主义观点给他打下深深的烙印。他在不满15岁时即入职天津一家俄文日报《晨报》,开始了记者生涯,负责将路透社及其他通讯社的英文新闻稿译成俄文。不久,又受《京津泰晤士报》主编的聘请,进入该报社工作。 1920年与父亲在北戴河度假 1929年与母亲在天津 1933年与埃德加•斯诺的相遇,改变了艾培的人生轨迹。在斯诺的引荐下,他阅读了毛泽东、宋庆龄和鲁迅的文章,认识了史沫特莱等进步人士,与爱国学生运动有了联系,为进步刊物撰文……艾培从此投身到中国人民的革命斗争中,开始了与中国革命的缘分。结识宋庆龄后,艾培长期在宋庆龄领导的机构中工作,他们的友谊保持了一辈子。 青年爱泼斯坦 一、在斯诺引导下投身中国革命 艾培认为对他的思想产生重大影响,指引他从同情、支持中国革命到走上同中国人民共同奋斗道路的第一个引路人是斯诺。 1933年,艾培看到了斯诺写的第一本书《远东战线》。书中鲜明的观点和流畅的文笔打动了他,于是他发表了一篇书评,同时,主动登门拜访了斯诺。 1934年任《京津泰晤士报》记者的爱泼斯坦 当时,斯诺在燕京大学任教,住在天津的艾培,利用周末专程从天津到北平去拜访。在北平一个小四合院里的斯诺家,艾培认识了斯诺夫妇。他们一见如故,成为好友。尽管艾培比斯诺小整整10岁,但是他们志同道合。在斯诺家,艾培结识了不少燕京大学的教授,还有不常与西方记者接触的苏联《真理报》记者加特曼,以及热血沸腾的中国青年学生。 斯诺与夫人海伦 以后,北平的学生每逢到南京抗议国民党政府推行的不抵抗政策,中途在天津等候换车时,常会带着斯诺的信找到艾培,在他的住处作短暂休息。 斯诺访问延安后,艾培最先从斯诺那里听他讲述延安见闻,并看到了斯诺拍摄的很多照片。斯诺的《红星照耀中国》(即《西行漫记》)出版前,艾培就有幸在斯诺家看到了最初的手稿。斯诺生动地讲述在延安的情况,让艾培大开眼界,也感到震撼。他看到了一个崭新的世界,同时也萌生了要到延安采访的强烈愿望。 斯诺赠给宋庆龄的《红星照耀中国》(即《西行漫记》) 不久,发生了震惊世界的西安事变。在斯诺家,艾培读到了目睹这一事件的史沫特莱和詹姆斯·贝特兰给斯诺的信件,这对他也是很大的触动。艾培亲眼见到斯诺夫妇以惊人的毅力工作着,一方面忙于撰写《红星照耀中国》一书和其他文章,一方面积极筹备在北平创办英文杂志《民主》。斯诺邀请艾培为该刊撰稿,并作为编辑部成员出席会议。与此同时,艾培还开始为宋庆龄在上海支持主办的英文杂志《中国呼声》撰稿。 《中国呼声》。1936年,在宋庆龄的支持下,由美国共产党员格兰尼奇夫妇在上海创刊。 1937年7月7日,卢沟桥事变,北平被日军占领。《民主》杂志的出版工作被迫停止,斯诺全力以赴投入到帮助爱国者和革命者离开沦陷区的工作。同时,也毫不客气地请艾培协助他的工作,包括帮助并护送邓颖超离开北平,前往解放区。 卢沟桥事变爆发后几天,因患肺病正在北平西山疗养的邓颖超(化名李知凡太太)急需离开疗养所去延安,斯诺便利用外国人的有利条件,带领邓颖超、张晓梅和王世英乘火车到了天津,找到爱泼斯坦,让其负责为邓颖超一行购买去上海的船票,并一路护送。 1981年专访邓颖超 当时,艾培并不知道被护送者的具体身份,只知道是“爱国者”,也就是抗日的,所以他很爽快地答应了。艾培安排邓颖超一行住进小白楼地区犹太人常住的泰来饭店,然后去买到上海的船票。那时船票很紧张,即使外国人去购买都很困难。购票时对乘船者的盘查也很严。于是,艾培通过自己父亲一个生意上的关系人,设法买到了英国轮船公司的船票,并亲自护送邓颖超一行顺利通过了盘查,登船上路。开船后的第二天,收音机里传来了日军攻打上海的消息,船长宣布不去上海,经烟台后直驶香港,于是艾培便与邓颖超一行在烟台道别。 二、加入保卫中国同盟 艾培第一次见到宋庆龄,是在1938年8月的广州。当时,艾培担任美国合众社的通讯记者。抗战爆发后,南京沦陷,武汉与广州都受到了严重威胁,艾培正在广州作报道。他目睹日军每天都对这个城市狂轰滥炸,但是人民没有屈服,始终英勇抵抗。 1938年日机轰炸广州时爱泼斯坦(中间拍照者)在现场采访 8月20日,宋庆龄由香港乘轮船抵达广州。抵粤当日,她便不顾空袭警报尚未解除,外出视察。宋庆龄不仅在广州各地视察,还在广州向美国世界青年大会发表广播演讲,呼吁英美停止同日本进行贸易,援助中国的工业合作社运动。 1938年8月20日宋庆龄视察岭南大学时在孙中山纪念碑前留影(爱泼斯坦摄) 1938年8月21日宋庆龄在随员伍智梅(左二)、马坤(原孙中山副官,右三)、伊迪丝(爱泼斯坦前妻)陪同下视察广州医院(爱泼斯坦摄) 9月14日,宋庆龄再来广州。这一次,她邀请艾培一起参加了9月17日欢送印度国大党派来的医疗队上前线的活动。9月18日,她参加了广州为纪念九一八事变7周年而举行的超过二十万人的火炬示威游行。艾培看到,冒着日军飞机随时可能来轰炸的危险,成千上万的广州市民打着火把在夜晚的街道上游行示威,苗条端庄、容光焕发的宋庆龄神态镇定地走在游行队伍的最前列。这一刻在他的脑海里留下了不可磨灭的深刻印象,以至于他多年后一直把这一天误记为是他第一次同宋庆龄见面的日子。 之后,宋庆龄将艾培等一批中外人士召集到一起商量组织“保卫中国同盟”广州分会。宋庆龄告诉艾培,说她早已在《民主》与《中国呼声》杂志上看到过艾培的文章,通过艾培的文章了解了他的观点与文笔,对他有了初步的认识。在广州沦陷后,宋庆龄即邀请艾培到香港参加保盟中央委员会,任务是编辑机构的机关报《保卫中国同盟新闻通讯》。那一年,爱泼斯坦23岁,是保盟最年轻的中央委员。 保盟的骨干成员都是尽义务工作的,包括宋庆龄全都不领取任何报酬。在宋庆龄的安排下,艾培入职香港著名的英文报纸《孖剌报》报馆,靠在《孖剌报》当编辑维持日常生活开销。 1938年,保卫中国同盟中央委员会成员合影。左起爱泼斯坦、邓文钊、廖梦醒、宋庆龄、希尔达·塞尔温-克拉克、法朗士、廖承志 三、编辑《保卫中国同盟新闻通讯》 在中华民族遭受灾难的危急时刻,宋庆龄于1938年6月14日在香港创办了保卫中国同盟。这是一个有外国人士参加的专门从事向海外募集资金和医药物资,支援中国人民抗日战争的国际性反法西斯救援机构。 为了与国际援华团体建立经常联系,保盟于1938年下半年创办了《保卫中国同盟新闻通讯》(以下简称《保盟通讯》),专门向海外友人和华侨介绍中国抗日战争的情况和需要,通报保盟的工作和海外援助的情况。 《保盟通讯》是宋庆龄十分重视的刊物。早期是一份油印的英文简报,编印过6期,其中第五期是艾培写的关于广州沦陷前后的报道。从1939年4月1日起,《保盟通讯》改为铅印出版的双周刊,称为新刊,每期发行1000份。从新刊第7期起,每期增至2500份。为扩大在华侨中的影响,1941年初,《保盟通讯》从第26期起,还同时出版了中文版。1941年底,日军占领香港,《保盟通讯》被迫停刊。 爱泼斯坦1938年发表在油印的《保卫中国同盟新闻通讯》第5期上的文章,1939年在美国刊物《今日中国》上转载 新刊共出了36期。艾培亲自编辑了1-17期,参与了25-36期的工作。而18-24期的编辑工作,因为1940年春至1941年5月,艾培离开香港去重庆工作,宋庆龄便请詹姆斯·贝特兰接替了艾培。先后参加《保盟通讯》英文版编辑工作的还有约翰·利宁、柳无垢等人。中文版编辑为邹韬奋、金仲华等。艾培对这份刊物充满感情。50年之后,他将自己一直保存着的《保盟通讯》作为文物全部捐给了北京宋庆龄故居。 《保卫中国同盟新闻通讯》英、中文版 作为一位有经验的报人,艾培的编辑思路十分清晰。1939年4月1日出版的《保卫中国同盟新闻通讯》新刊第1期的头条,是艾培写的《我们的两周刊<通讯>》。他开门见山阐明了机构出版发行这份刊物的目的、作用和意义。 “从本期开始,保卫中国同盟中央委员会将定期出版《通讯》,报告本同盟倡办各项活动的进展、新的需求,以及来自世界各地朋友的援助等情况。 我们打算在每一期的《通讯》上都登载一份战地报告,并尽可能附上照片。《通讯》的其他篇幅,将简要报道两周以来发生的和对中国有着影响的事件、阐明中央委员会的工作,以及收到捐赠款物和使用的情况。 收到本《通讯》的机构,请对如何改进本刊和扩大发行量,提出你们的建议。” 保卫中国同盟新闻通讯》新刊第1期 艾培很明白读者希望了解什么,知道如何让读者身临其境,感受到战争的危险和前线的困难与需求。因此,他特别重视发布机构主席宋庆龄的观点与立场。《保盟通讯》的第6期刊登了宋庆龄的文章《展望战后——抗战纪念日致美国友人》,第9期刊登了《孙逸仙夫人致外国团体的信》,第18期刊登了宋庆龄的文章《中国·世界和你们》。 虽然,宋庆龄直接给《保盟通讯》写的文章不多,但是她为《保盟通讯》定下基调,就是真实报道,以及给最需要帮助的地区与人们以帮助。50年后,艾培自豪地说,《保盟通讯》完全符合宋庆龄的要求,特别是通过通讯“表述了中国人民抵抗日本帝国主义的不屈不挠的精神以及在这一斗争中克服种种危险和困难的精神;表述了许多国家的人民在反对他们共同敌人的斗争中的国际互助热情,尤其是对战斗在世界反法西斯斗争前线的中国人民的支持;它表述了宋庆龄在关键的时刻,以大无畏的精神、坚持不懈的努力在中国人民和各国人民之间架起了桥梁。” 1940年7月15日发行的《保卫中国同盟新闻通讯》第18期 艾培认为《保盟通讯》至今读来依然令人感兴趣,依然具有史实价值,是因为没有空话、套话,内容真实、具体。每期一份的战地报告,坚持让在战地做实际工作的人撰写,是艾培很得意的一招。如让诺尔曼·白求恩写他在国际和平医院治疗伤员的情况,让路易·艾黎从中国工业合作协会(简称“工合”,下同——编者注)的基层单位寄来稿件,伊文思·卡尔逊在视察了新四军后写出报告,詹姆斯·贝特兰写了关于他如何运送医药物资从香港到延安的经历等等。这些撰稿人的报告来自现场,是他们亲眼目睹之后的切实感受与体验,加之撰稿人本身的才华与文采,增强了真实感、生动性、感染力。 艾培也亲自采写战地报告。1940年春他离开香港前往重庆,途中撰写战地报告《突破封锁进入中国》一文,发表在《保盟通讯》第18期上,真切讲述了自己历经十多天的艰难颠簸,从香港进入广东韶关的一路见闻与感受,从侧面反映了保盟收到的捐赠物资可以在日军的狂轰滥炸与重重封锁之下,依然能够通过水路、山路与公路甚至铁路进入抗日的前线与根据地,将反击侵略者所需的物资运抵目的地。 1940年宋庆龄为帮助爱泼斯坦进入内地写的介绍信 爱泼斯坦在《保盟通讯》第18期上发表的《突破封锁进入中国》 在第26期的《中国的经济战线》一文中,艾培讲述了他在重庆考察工合项目的所见所感,以一组详实的数据,说明经济抗战的意义与作用。艾培在报告中概括道:“(重庆的)76个合作社非常重要,因为它们提供了一个启示。它们表明:中国工合这种组织形式,在对敌人实行工业抵抗、保全战时工人的技能和较好的生活、向消费者提供更多的商品方面,能够同其他各地一样取得成功;这种形式适合于今日战时中国的各种地方经济条件。” 1940年爱泼斯坦在重庆 《保盟通讯》的出版发行,使全世界相信中国人民有能力战胜敌人,使全世界认清中国人民的处境和他们斗争的重要性。 《保盟通讯》的出版发行,打破了国民党政府对抗日根据地的新闻封锁,帮助外国援华团体、华侨和海外朋友了解中国抗日战争的真实情况,推动了海外的援华活动。 其中,艾培的努力功不可没。多年后,宋庆龄在给艾培的信中,对他当年的工作给予了极高评价。 四、翻译延安精选文件 当年在香港,艾培每天从黄昏一直忙到深夜,但丝毫不觉疲倦,还有时间做其他许多工作。他说,在宋庆龄的领导下,自己感觉浑身有使不完的劲。 艾培除了为保盟做宣传工作外,还为宋庆龄担任名誉主席的工合国际委员会编辑了一两本小册子。艾培的第一本著作《人民之战》也是在那时候问世的。他在这本书中讲述了他所看到的中国头两年抗日战争的情况。此书出版时,1939年6月30日,宋庆龄特地为艾培撰写了推荐说明,称赞这本书“不同于其他国外介绍我们反侵略战争的书。因为它把对我们过去斗争具有分析性的第一手资料与我国革命的未来发展前景紧密联系起来”。并说:“中国的每一位朋友都值得一读。” 宋庆龄为爱泼斯坦著作《人民之战》撰写的推荐说明 此外,艾培还在同为保盟中央委员的廖承志的主持下,从事中共文件的英文译本的编辑改稿工作。廖承志交给他翻译的文件是延安精选出来,准备在国际上发布的,其中包括毛泽东的经典长篇论著《论持久战》。来自延安的这些文件和其他一些文件在香港翻译出版后,有时从本港,有时从马尼拉发往世界各地。当时与艾培一同参加翻译的还有同住的唐纳德·艾伦和叶君健。当年他们三人在香港的罗便臣道租住了一套房子,稿件译完后打在蜡纸上,油印出来,分发出去或送到国外去复印。 1938年,香港中外新闻文化界人士在抗日画展合影。左起:叶浅予、斯诺、爱泼斯坦、金仲华、张光宇、丁聪、陈宪錡 后来,他们还挤出时间编辑了延安推荐的《中国革命运动史》的英文译稿,并对几期《中国作家》的英文版做了文字加工。他们参加的这些政治文件的翻译工作都是由周恩来直接领导的。他们为之工作的那些出版物可以称之为新中国第一批外语对外宣传书刊的初始。 在香港的这段时间,艾培开始给《纽约时报》投稿,论述中国的新文学艺术。这些文章发表在该报的“图书评论”版。之后,开始给《纽约时报》写关于中国解放区的第一手报道系列,这也是该报第一次刊登有关中国解放区的信息。 五、逃出拘留营 1941年12月9日,日军进攻香港的第二天,保盟中央委员会召开紧急会议,一致决定,让宋庆龄立即离开香港赴重庆做重建机构的准备,其余人在香港做撤退准备,尤其不能让机密资料落入日军手里。 宋庆龄乘坐的是从香港九龙机场起飞的最后一个航班,飞机刚一飞离,九龙机场即被日军的炮火炸毁。九龙被占领后,位于香港本岛西摩道21号的保盟的办公室成了柳无垢及她的父亲柳亚子等一家人的避难所。柳无垢时任保盟办公室的秘书。每天艾培在报社工作完毕后,就冒着隔海射来的日军炮火赶到保盟办公室去帮助柳无垢销毁文件,晚上再返回报社居住。 保卫中国同盟在香港的办公地点——西摩道21号 艾培原定撤离香港的计划是,先悄悄乔装更名躲进医院,同时在报刊上发布一个记者艾培在一次日本飞机轰炸中遇难的假消息,之后在中共地下党掩护下转移到东江游击区,再设法去重庆。谁知,计划只执行到一半即失败,艾培遇难的假消息经报纸传播,令远在美国的艾培父母伤心不已。艾培本已经乔装更名顺利躲进一家医院,并瞒过了日本宪兵的盘查,就等接应者带他离开香港,但日军突然占领了医院,将医院里所有人关进了赤柱拘留营。 香港赤柱拘留营旧址 1942年3月逃出拘留营之后的爱泼斯坦 艾培是个极其乐观的人,他一进赤柱拘留营就联络狱友积极设法逃脱,好在拘留营内管束得并不太严,于是,艾培和邱茉莉与另几位同伴历经惊险,竟然划着用各种废弃物制作的小木船,冒死成功逃离了赤柱拘留营。他们先是到了澳门,几经辗转后终于来到了重庆。 2001年12月,爱泼斯坦与潘标(保盟通讯员)、邓广殷(保盟中央委员邓文钊之子)等在中国福利会同志陪同下瞻仰在香港保卫战中牺牲的保盟中央委员法朗士之墓 六、重庆再聚 1942年,艾培与邱茉莉几经辗转到达重庆后,与宋庆龄会合,继续为保盟义务工作。 此时,经过生死考验的艾培与邱茉莉在重庆结为夫妇。虽然在战时的陪都比在香港工作难度大多了,但是他们这批重新聚集的保盟成员依然一起在宋庆龄领导下努力为赢得抗战的胜利工作。 1944年,爱泼斯坦(右二)与王安娜(中)、李公朴(左一)、茅盾(左二)、章汉夫(右一)及美国记者(后排左起)休·迪恩、格雷厄姆·佩克、杰克·贝尔登在重庆外国记者招待所合影 在重庆时,没有办公地点,只能在宋庆龄的起居室里工作。无法搞到印刷设备,只好托友人在旅行时把稿件带到国外,由国外支持者帮助印刷出版。1943年的保盟年报《在中国游击区》就是在纽约印刷出版的。但是重庆也有比较有利的条件,作为战时的陪都,重庆有来自盟国的许多外交官、军事人员和救济机构的代表,以及各大媒体的记者,他们都想会见宋庆龄这位世界知名的人物,了解她的主张。中共代表周恩来也在重庆,即使国民党也无法阻止宋庆龄与周恩来见面。 1943年出版的保盟年报《在中国游击区》 宋庆龄领导保盟在重庆继续为支持抗日根据地开展各种义演、义卖和宣传活动,源源不断地募集医药物资,并千方百计运抵那里。而艾培与邱茉莉在重庆为保盟所做的主要工作,还是为赢得抗战的胜利而努力宣传与呼吁,传播真实和正义的信息。特别是1944年争取到加入中外记者团访问延安的机会后,艾培得以亲临早已向往的革命圣地,看到一个充满生机、朝气蓬勃,有理想、有目标的中国共产党领导的心脏,看到了人心所向,采访了毛泽东主席、朱德总司令和周恩来等中共领导人。他更加坚定地认为,这是一个值得信任的代表人民利益的政党和军队;对这样的根据地进行物质与道义上的支持是正确的,也是值得的。 1944年爱泼斯坦在延安 在延安时,艾培与毛泽东有一次单独的谈话。艾培向毛泽东转达了宋庆龄的问候,并代表宋庆龄就保盟如何向延安提供更有效的帮助征求毛泽东的意见。毛泽东交给艾培一张所需物品的清单,请他带回去交给宋庆龄。 在延安,毛泽东赠送了一幅有其亲笔签名的石版画像,爱泼斯坦一直挂在他的寓所客厅内 在周恩来的窑洞里,周恩来告诉艾培,他利用往返重庆与延安的机会,把宋庆龄募集的药品和医疗设备以及无线电器材带到延安,一些虽小但十分珍贵的物件——牙科的钻头和外科手术用线等就放在自己的衣服口袋里带到延安。 在延安,艾培撰写了大量报道,通过留在重庆的邱茉莉及时发向世界,让被严密封锁的共产党根据地的信息冲破封锁,公之于世。 1944年毛泽东在延安接见爱泼斯坦(前排右二)等中外记者 访问延安的经历,深深触动了艾培。他急于把自己的所见所闻与所感写成书,但在国民党统治下的中国,这些设想根本无法实现。于是艾培与妻子邱茉莉一起到美国(他父母的移居地)生活了五年,撰写出版了《我访问了延安——共产党领导的中国西北解放区目击记》《中国未完成的革命》《中国劳工札记》。其中《中国未完成的革命》一书的书名,取自孙中山先生“革命尚未成功,同志仍需努力”的遗训。 七、参与创办《中国建设》 1945年至1951年初,为了写书,艾培与邱茉莉到了美国。对于他俩来说,这不过是战斗阵地的转移而已,在美国的五年是他们在逆境中为新中国的诞生而奋斗的五年。他们加入美国援华会,继续为中国福利基金会(在抗战胜利后由保盟更名)宣传、募款,帮助编辑出版《孙夫人的报告》;他们也和其他一些在中国曾经追随过宋庆龄的老朋友史沫特莱、斯诺夫妇、浦爱德、陆懋德、耿丽淑等人一样,加入了“民主远东政策委员会”,反对美国支持蒋介石、干涉中国内政;在美国援华会步入反动逆流后,他们做出坚决斗争,毅然退出,并和耿丽淑等一起另行成立中国福利呼吁会。 宋庆龄1947年6月27日致函爱泼斯坦,称赞他写的书是“很好的了解中国的入门之书”,“也揭露了很多年以来直至现在美国政策的伪善本质”。 直到1951年春,艾培与邱茉莉遵从宋庆龄的召唤,脱离敌对势力的监控,转辗回到新中国,着手筹办新中国第一份对西方世界传递新中国真实信息的英文刊物《中国建设》杂志。 1951年爱泼斯坦在返回中国的船上 爱泼斯坦夫妇在北京站下火车时从迎接人手中接过宋庆龄名片,名片背面是宋庆龄欢迎他们回到中国的手迹 艾培一到北京,立刻投入了筹备工作。他不仅改稿,还经常撰写文章。艾培写作经验丰富,最难得的是他对中国历史和文化以及背景有着极深刻的了解和积累,文字修养深,编辑技术高超,有些稿件,往往经他点睛之笔稍作润色,就成了一篇极好的文章。 他作为资深新闻人,对杂志的编排、印刷以及铅字字体的选择,照片的取舍、剪裁,美术品、工艺品的选择等,都体现出独到的见解。特别是他对刊物、对对外宣传工作的责任心和热爱,使他对杂志投入了全部精力和心血。 1950年代初爱泼斯坦与《中国建设》同事在编辑部四合院内 宋庆龄对艾培的工作很满意。1980年3月22日,宋庆龄来信道: 字里行间,充满着自豪与欣慰。宋庆龄在高度赞扬艾培为《中国建设》杂志所作的努力之外,还表达了对他俩共同的朋友——周恩来的尊敬与怀念。 1978年6月14日,宋庆龄在北京寓所举行小型招待会,庆祝中国福利会成立40周年。左起:爱泼斯坦、李伯悌、宋庆龄、罗叔章 对《中国建设》这份刊物,艾培十分热爱。不仅因为他经历了创办阶段,与它一同成长,更因为它是宋庆龄的事业。从担任执行编辑,到总编、顾问,直至生命的终结,他勤勤恳恳为这份杂志工作了一辈子。他认为,这是宋庆龄创办的事业,也是他自己的事业,是值得为之努力奋斗一辈子的事业。 八、宋庆龄最信任的人 爱泼斯坦是宋庆龄最信任的人,是宋庆龄唯一指定为自己写传的人。宋庆龄在晚年曾写过三封信,请艾培为自己写传。用宋庆龄自己的话说是“信任”。 的确,信任与了解,是宋庆龄选中艾培为她写传的最主要的原因。艾培珍藏了宋庆龄给他的200多封信件。200多封信件传递了一个明确的信息,即宋庆龄与艾培的深厚情谊以及宋庆龄对艾培的高度信任。 艾培是在宋庆龄领导的机构里从创建起就参加,并且工作时间最久的人。从1938年至1981年,艾培与宋庆龄在将近半个世纪的岁月里,共同经历过许多事,他们有很多共同的朋友:如斯诺夫妇、格兰尼奇夫妇、有吉幸治、杨孟东、路易·艾黎、耿丽淑、马海德夫妇、米勒夫妇、斯特朗、史沫特莱、贝特兰、周恩来夫妇、廖梦醒和廖承志姐弟、邓文钊父子、陈乙明、陈翰笙、陈志昆一家等等。 1980年12月2日,宋庆龄在北京寓所设宴庆祝路易•艾黎82岁生日。前排左起:米勒、格兰尼奇、陈志昆女儿陈燕、宋庆龄、隋永清、路易•艾黎、马海德、爱泼斯坦、克艾文,后排左起:周幼马、李家炽、沈粹缜、杨孟东夫人海伦、杨孟东、格兰尼奇夫人伯莎、陈志昆夫人黄寿珍、陈志昆、马海德夫人苏菲、爱泼斯坦夫人邱茉莉、米勒夫人中村京子、李铁铮、张珏 1978年,在筹备纪念保盟成立40周年之际,宋庆龄曾写信给艾培深情回忆道:“往事如潮,涌上心头。我的心回到了我们在广州第一次见面时的情景。那时你是合众社派出的记者,专门报道中国事务。我为你对中国人民的友谊深深感动。当你同意我的请求到香港来参加我们的工作时,我是多么高兴。”“从那以后,许多外国朋友来来去去。为我们工作过,但是你,亲爱的艾培,是始终被充分信任的。” 在几十年的交往过程中,宋庆龄十分了解艾培的为人与行事风格,特别是对艾培的文字功夫与写作能力,不仅熟知而且欣赏。她知道,艾培的写作态度很严谨,长期的新闻与编辑工作经历,培养了他追求真实与准确的习惯。况且,从他写作并出版的书籍名称就可以知道他所热衷与关注的话题:《人民之战》《我访问了延安——共产党领导的中国西北解放区目击记》《中国未完成的革命》《从鸦片战争到解放》等等,她完全清楚艾培绝不会为了迎合读者而附庸低级趣味。传记到他手里,绝不会写歪。 1980年12月2日宋庆龄在北京寓所亲切会见爱泼斯坦及其夫人邱茉莉 宋庆龄与艾培对新闻、写作与阅读方面都有着共同的爱好,他们经常交流阅读心得以及国外最新出版的书刊和知名作家的信息。特别在对外宣传报道方面有着相同的观点,在努力坚持《中国建设》杂志独特的定位与风格的过程中,他们经常共同探讨与磋商。他们往往为了一篇重要的稿件,反复推敲和修改。宋庆龄也曾多次放手请艾培代拟文章、起草信函、修改润色。特别是他们在共同应对一些造谣诽谤的事件的过程中,曾无数次一起讨论与斟酌,宋庆龄对艾培的文笔、写作风格以及对事物的分析、描述和把握分寸的能力十分了解,完全放心。她也很明白,艾培完全熟悉和了解自己的想法以及对一些重大问题的思路与把握的尺度。 爱泼斯坦在北京宋庆龄故居仓库内写宋庆龄传 在几十年的交往中,他们一直保持通信的习惯,即使同在一个城市,也经常用信件沟通信息。艾培曾应邀在1980年《人物》第3期写了《我所了解的宋庆龄》一文,事前征求过宋庆龄的意见,完稿后又交宋庆龄审阅,宋庆龄完全赞同,并补充了内容。所以宋庆龄对将自己的传记交给艾培写,心中完全有底,非常放心。 艾培没有辜负宋庆龄的嘱托,在宋庆龄逝世后,以十年的心血与努力,完成了宋庆龄传,写出了他心中的伟人。同时,他不仅始终关注着宋庆龄亲手创办的对外刊物,还关心着宋庆龄创办的机构的发展与壮大。 爱泼斯坦撰写的宋庆龄传记被翻译成多种文字广为流传 从1988年后,他担任了中国福利会的副主席,参加一年一度的执行委员会会议,对每年的工作提出决策建议。对机构遇到的困难,出谋献策,协调解决。每逢参加中国福利会执行委员会会议,他总是习惯地发问,如果宋庆龄主席在座,她会怎么说?她会怎样做? 艾培从不为自己个人的私事向领导开口,但是为了宋庆龄创办的事业发展,他给江泽民主席与朱镕基总理写信,给各相关部门的领导写信,还利用每年的政协会议以及总书记、总理每年节庆时前来探望慰问他时的宝贵机会,提出请求,要求对宋庆龄创办的机构与事业多多给予支持和帮助。 1985年4月20日,邓小平热烈祝贺爱泼斯坦70寿辰和从事新闻工作50周年 1990年,艾培获得了中国福利会妇幼事业樟树奖。他的确具有与宋庆龄一样的精神,也的确具有与樟树一样的品格。 2019年,新中国成立70周年大庆之际,艾培荣获新中国“最美奋斗者”称号,实至名归。 爱泼斯坦荣获的“最美奋斗者”证书与奖章 部分图片由作者本人提供 撰文 | 沈海平 配图 | 朱玖琳 编辑 | 朱玖琳 王悠然 排版 | 王悠然 本文为上海宋庆龄研究会版权所有,欢迎转发, 如需转载,请联系后台告知,侵权必究。 长按关注我们 Long press the QR code to follow us 宣传宋庆龄思想 弘扬宋庆龄精神