阅读量53

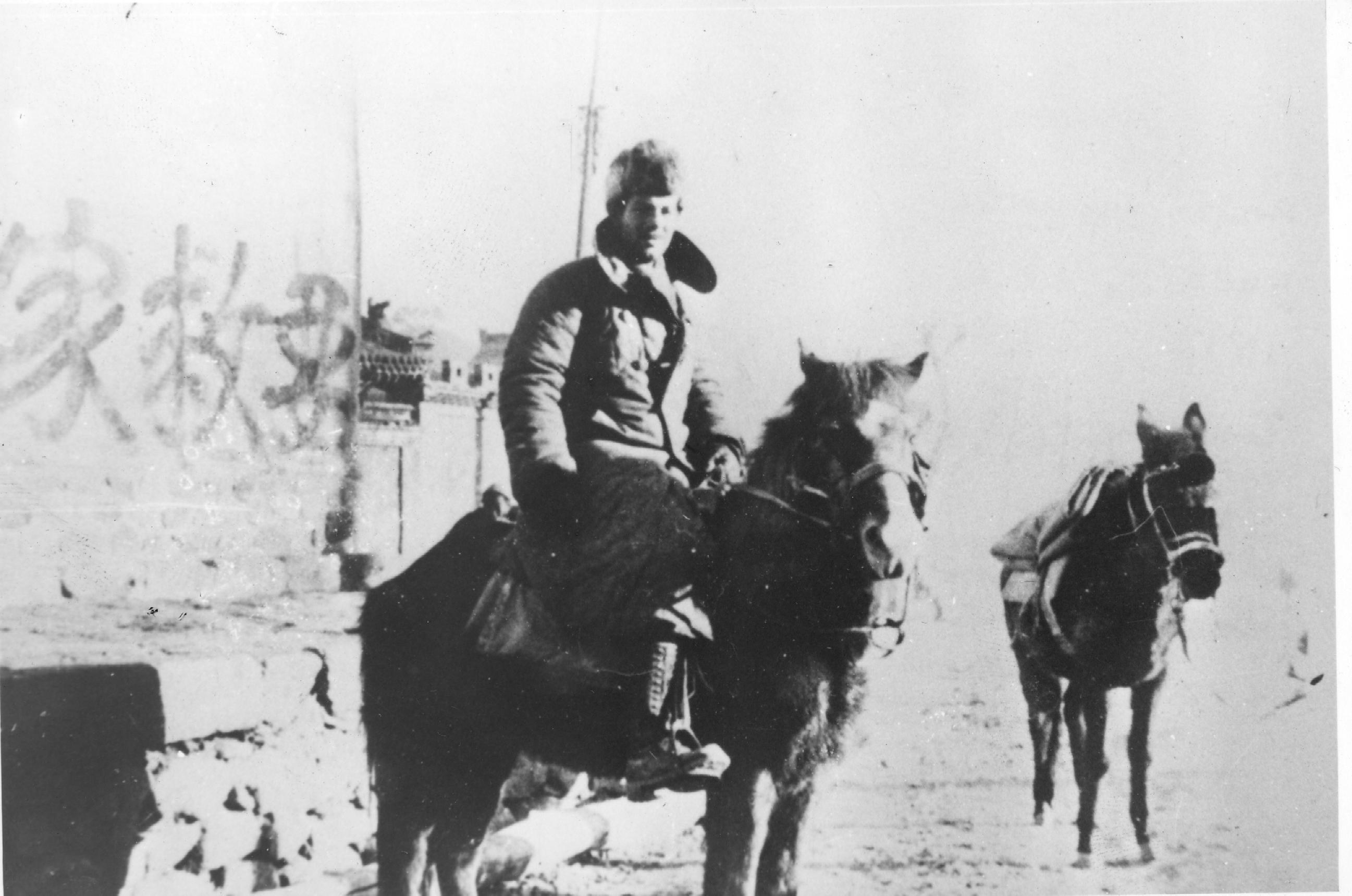

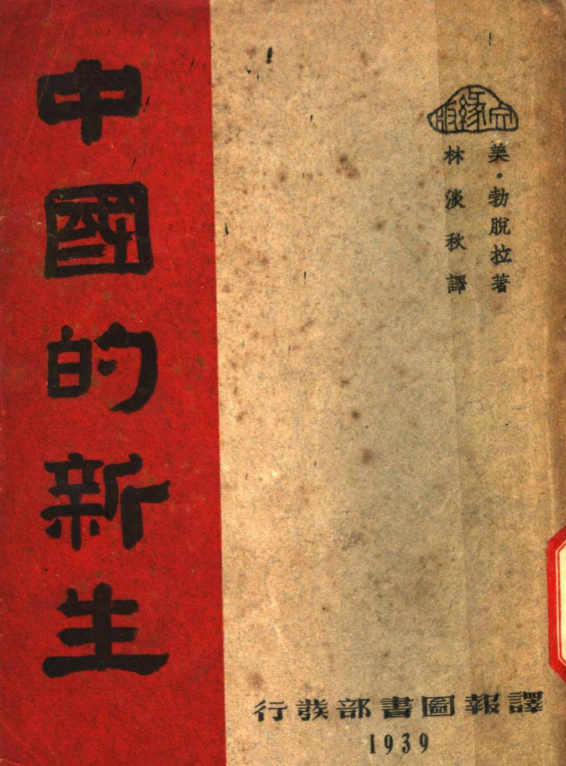

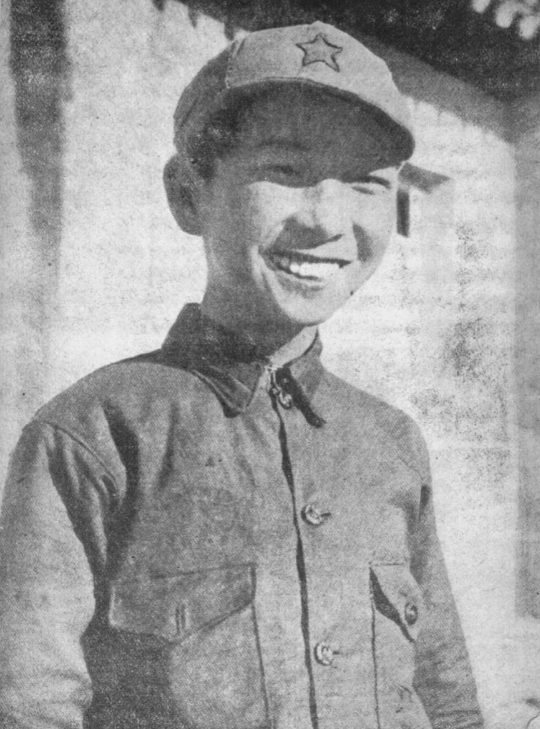

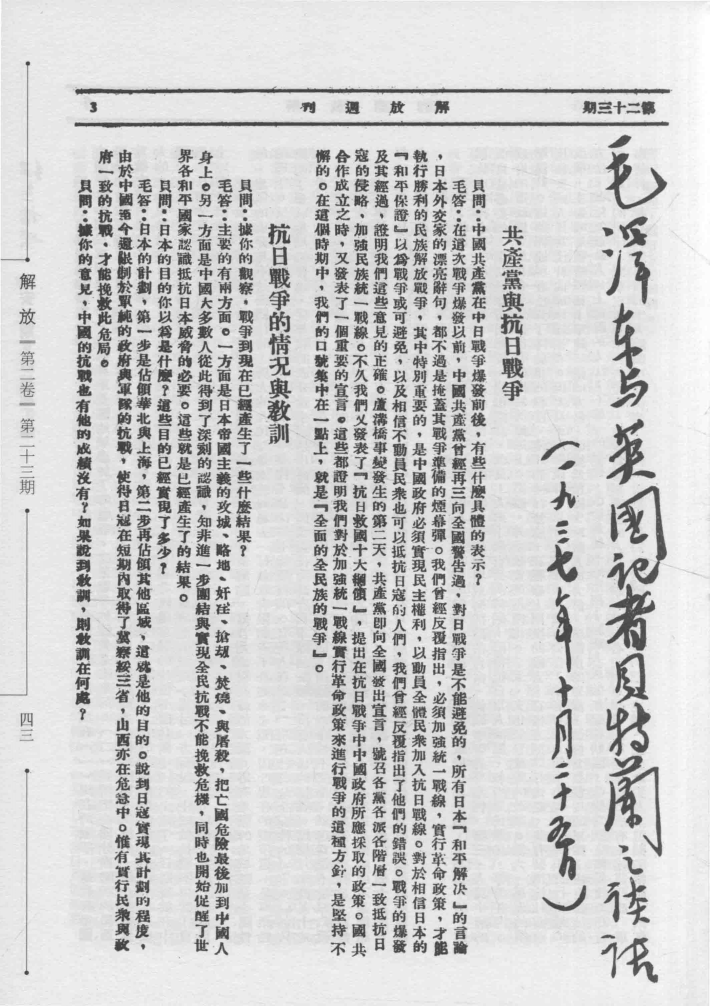

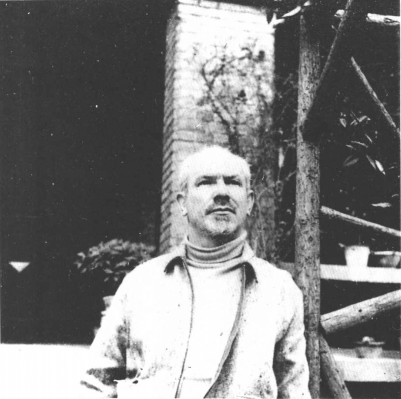

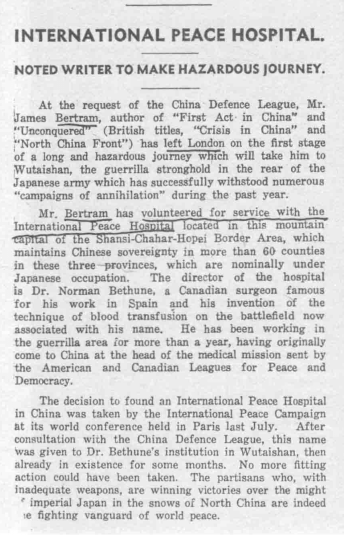

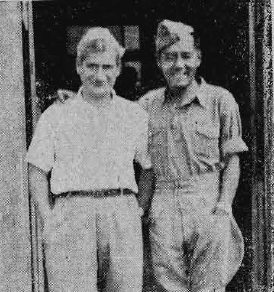

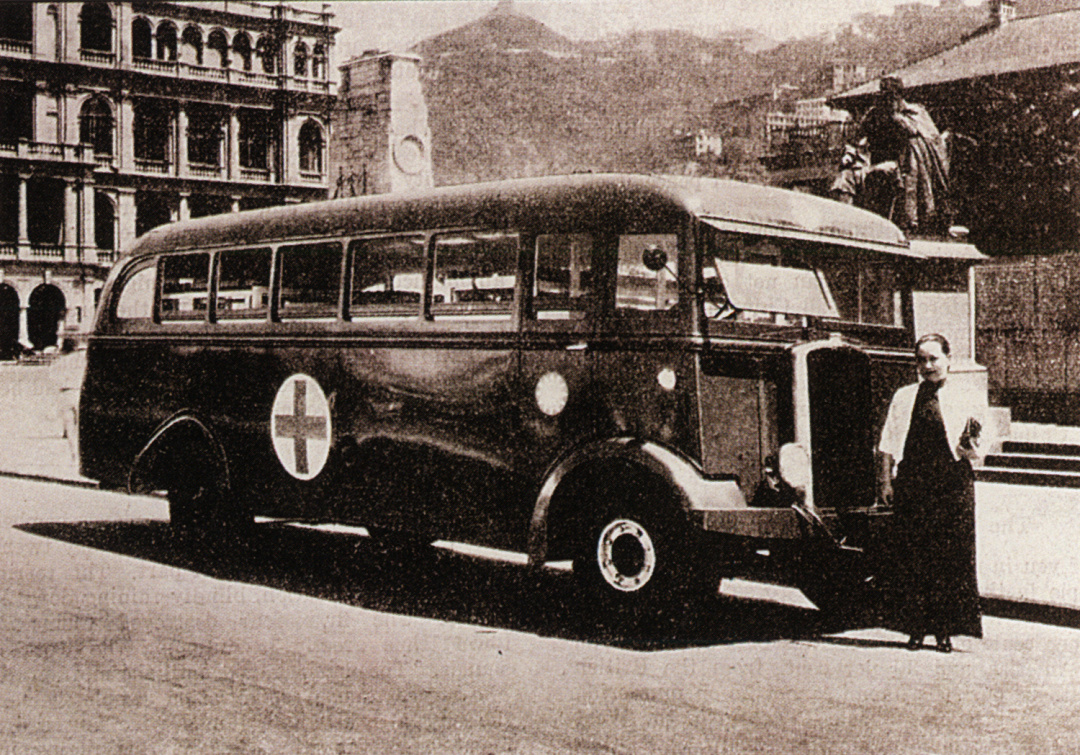

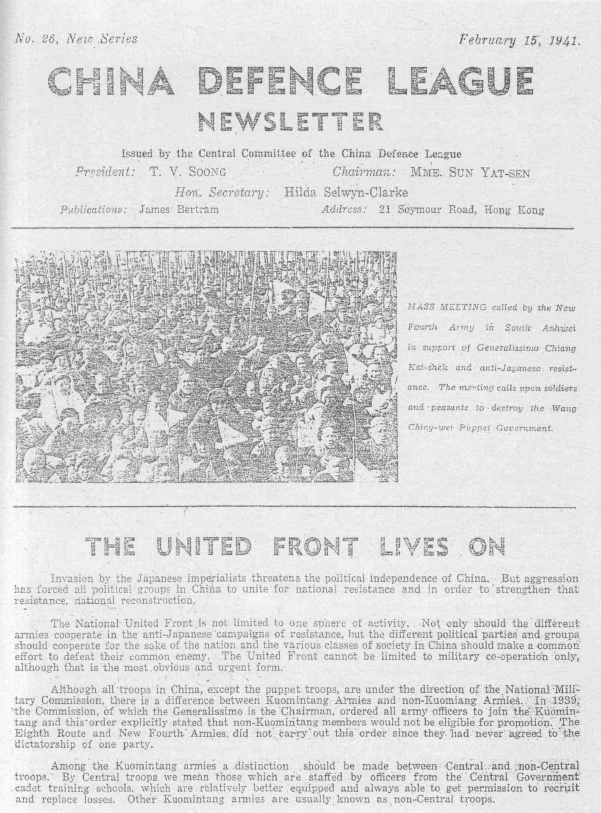

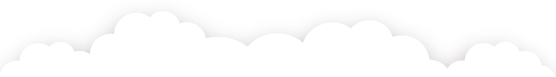

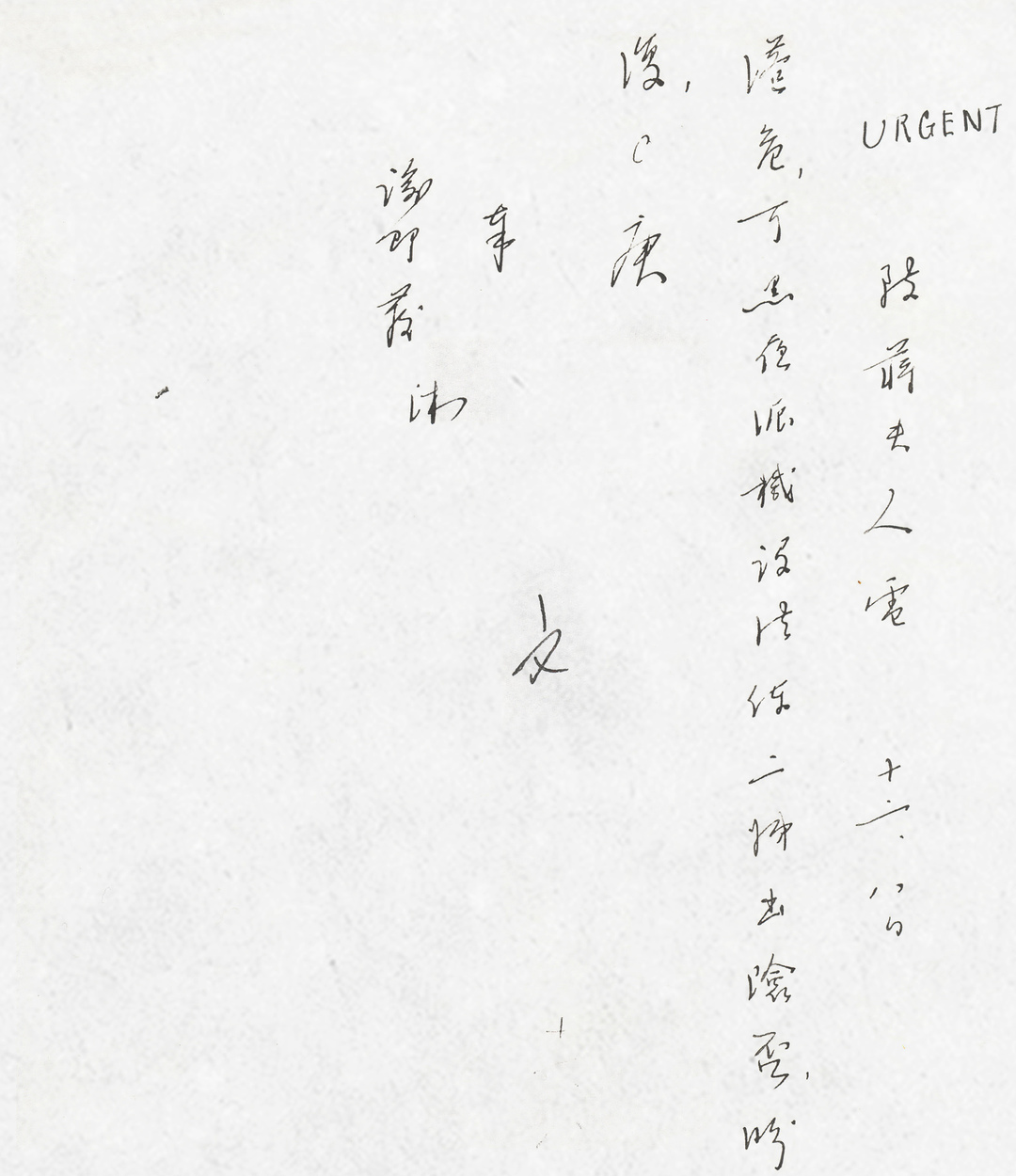

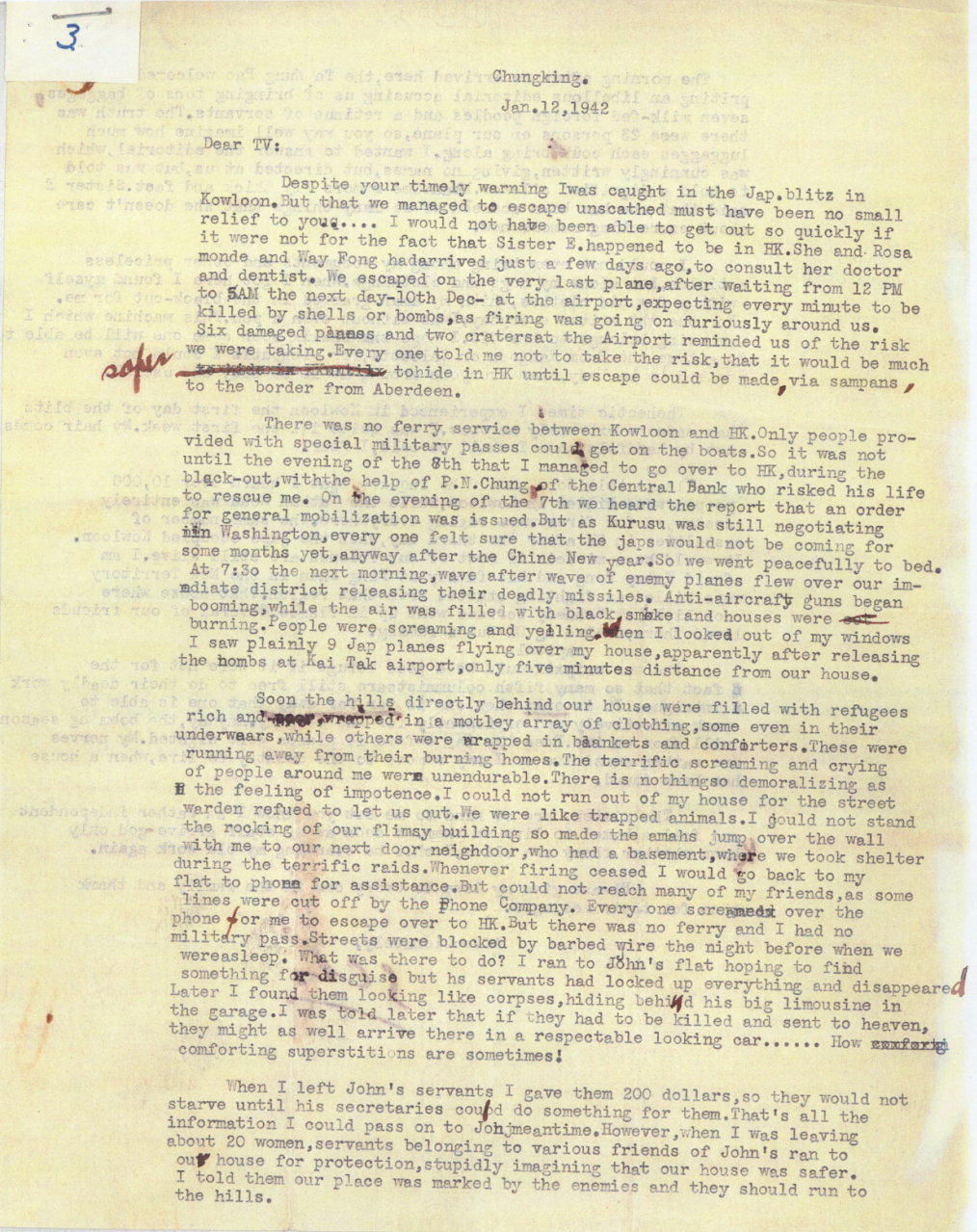

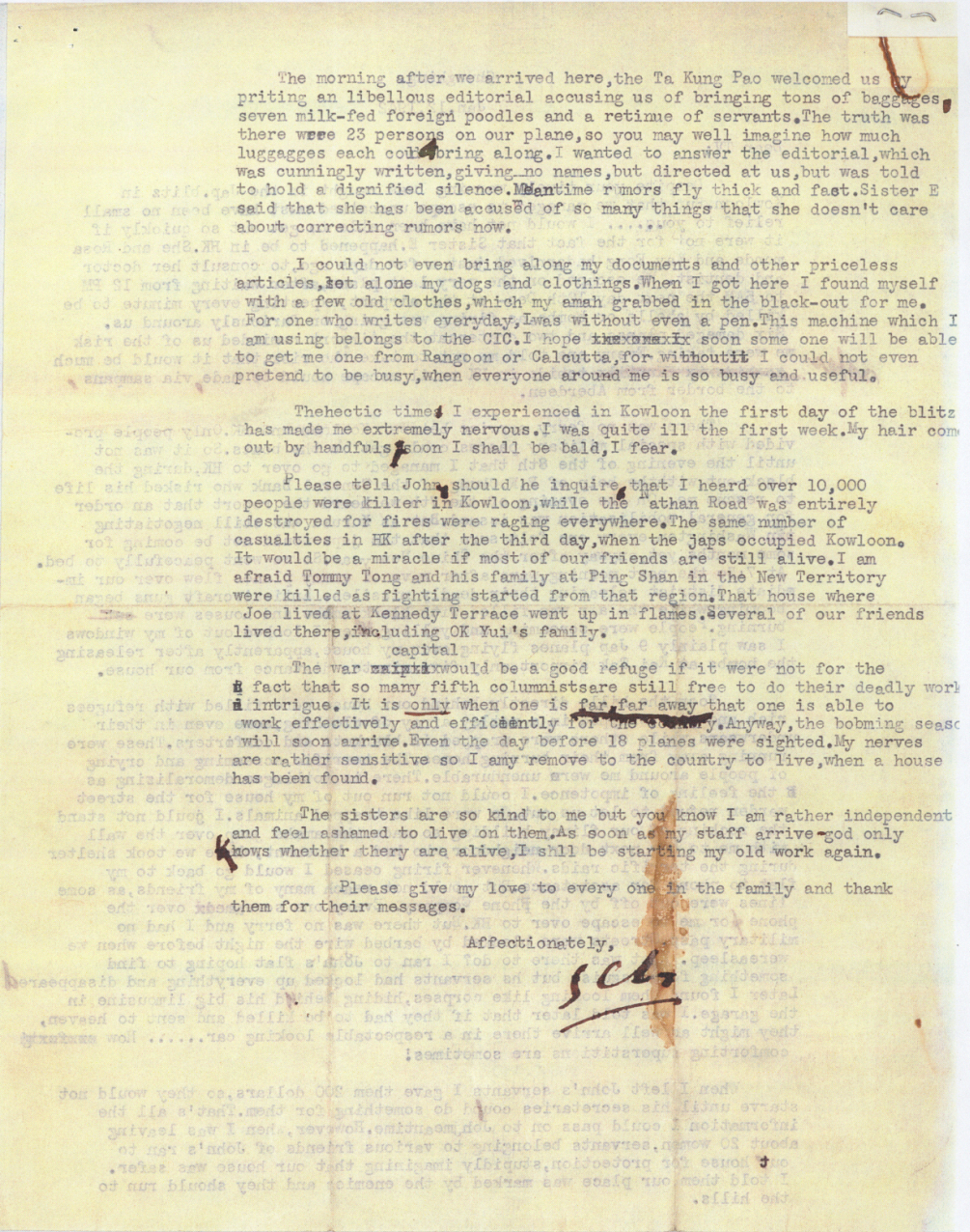

詹姆斯·贝特兰 创立保卫中国同盟的重要功臣 在华北前线采访的詹姆斯·贝特兰 新西兰友人詹姆斯·贝特兰(James Bertram),1910年8月11日出生于新西兰奥克兰市,在奥克兰大学本科毕业后赴英国牛津大学深造,1936年1月抵达中国,在北平燕京大学学习中文和研究时局。 在燕京大学,贝特兰和黄华同住一个寝室。贝特兰有着强烈的反法西斯思想,与进步学生十分投缘。他与在燕京大学任教的埃德加·斯诺及其夫人海伦结为好友,西安事变爆发后,他接受刚从延安归来的斯诺的建议,去西安,作为斯诺的特约通讯员,为英国《每日先驱报》发稿,报道西安事变情况。在西安,他结识了美国记者史沫特莱,与时任杨虎城秘书的王炳南成为好友,他和史沫特莱、王炳南夫人安娜一起,每天晚上用英语、法语、德语和俄语从XGOB电台向外界播报西安事变进展。回到北平后,发现《每日先驱报》不爱刊登斯诺有关中国共产党的系列报道后,他同斯诺和英国青年约翰·列宁(John Leaning,保卫中国同盟成立后任中央委员)一起,创办了新刊物《民主》。 左为贝特兰揭示西安事变真相的《中国的新生》(中文版,1939年出版);右为书中刊登的红军照片 1937年8月,日军侵占北平后,贝特兰和斯诺一起护送周恩来夫人邓颖超等3名中共党员一同撤离北平,到天津后,为他们订船票并一起继续撤离的是年轻的新闻记者爱泼斯坦(详见“宋庆龄与国际友人”专题系列第二期《伊斯雷尔·爱泼斯坦——保卫中国同盟最年轻的中央委员》)。 9月,在西安,贝特兰收到毛泽东的一封电报,邀请他作为第一个英国客人访问延安。于是,贝特兰就此开始了他将近五个月的华北前线之行。 1937年9月,贝特兰(右二)在西安西京招待所与斯诺(左一)合影 9月底,贝特兰来到延安。他在延安逗留将近一个月,对毛泽东进行了采访,还目睹了黄克功事件公审大会。他被延安的蓬勃朝气和充满希望的感觉深深吸引。 1937年11月13日出版的延安《解放》周刊刊登了《毛泽东与英国记者贝特兰之谈话》,毛泽东亲笔题写了醒目标题 1956年5月1日,毛泽东在天安门城楼上与贝特兰谈话 1937年11月初,贝特兰离开延安,去晋南八路军总部和贺龙的120师采访,并随军遍访华北前线。在随后引起轰动的《华北前线》(1939年在英国、美国出版英文版,在上海、香港出版中文版)一书中,他向世界宣布:“以我个人在晋北所观察的现象来说,我觉得即使是日本的那些善辩的人也很难长久维持他们那‘和平’的谎言的。” 1938年1月,贝特兰在晋西北抗日根据地采访时,与八路军120师副师长萧克合影 华北前线严重缺医少药,周恩来想到向宋庆龄求助,于是刚从华北前线下来,并且同情、支持中共抗日的贝特兰自然成为最合适的带信人。结识宋庆龄后,贝特兰从此成为宋庆龄维系一生友谊的外国友人之一。 一、转达周恩来请求 贝特兰在结束华北前线战地采访后,于1938年1月来到武汉。他多次去武汉八路军办事处拜访周恩来,周恩来特别同他讨论了救护八路军伤病员的问题。以史沫特莱和贝特兰从华北前线带回来的关于伤员需要的第一手报告为依据,他们商定了一项计划——在华北建立一个国际和平医院,下设五个分院,并继续提供医务人员和物资。周恩来请贝特兰把前线缺医少药的情况写一个详细的报告,带交给香港的宋庆龄。 八路军武汉办事处旧址纪念馆外景 在武汉,贝特兰遇到了保卫中国同盟成立以后重点援助的国际和平医院创办人诺尔曼·白求恩大夫。1938年1月8日,白求恩大夫率领美国—加拿大医疗队启程来华,在贝特兰抵达不久来到了汉口。周恩来在武汉八路军办事处会见了他们。在离开武汉前,贝特兰把他的一套旅行用的衣物全部送给了白求恩大夫,后来从白求恩在延安和华北各地拍的一些照片上,他还看得出他仍穿着其中的某些衣物。在武汉,贝特兰为白求恩拍摄了后来为人们所广泛熟悉的白求恩酷似列宁的那张照片。贝特兰说:“在我看来,这是白求恩在中国拍下的最好的一张照片。” 1938年1月,贝特兰为白求恩在武汉拍摄的照片 1938年3月,贝特兰在香港第一次见到宋庆龄。他与很多第一次见到宋庆龄的人一样,被她外在的美丽、端庄和优雅所吸引,更被她对理想的坚贞不屈所打动。宋庆龄曾对他说:“我们已经懂得,不要对英国,美国或其他西方民主国家抱太大的希望。中国可能得孤军奋战了。对于这一点我们并不害怕;但是,我们要求你们的政府为我们做一件事,那就是不要帮助我们的敌人。”“如果我们能发现自己真正的力量,我们就会变得强大起来。中国现在已经团结起来,终于成为了一个统一的民族。这正是我丈夫的宿愿,他把毕生献给了这个事业。”“最后的胜利是我们的。我们自己将战胜艰难困苦而取得胜利……” 宋庆龄1938年在香港留影 4月初,贝特兰受邀参加了八路军香港办事处负责人廖承志(廖于1月来到香港)在香港银行家邓文钊家中举行的秘密会议。廖承志邀请了一些外国友人,席间谈到急需在西北地区建立国际和平医院和继续组织募捐。直到很晚时,他才向大家宣布,他是代表孙夫人举行这次会议的;她随时可以出任可能成立的任何援华委员会主席;她的兄弟宋子文将担任会长。当时提出了保卫中国同盟(以下简称保盟)这个名称并获得通过。贝特兰随后将他的两位朋友——香港医务总监司徒永觉的夫人希尔达·塞尔温-克拉克(Hilda Selwyn-Clarke)和香港大学历史学高级讲师诺曼·法朗士(N. H. France)介绍给宋庆龄。他们成为保盟中央委员会委员,分别担任了名誉秘书和名誉司库。 1938年保卫中国同盟中央委员会部分成员在香港合影。左起:爱泼斯坦、邓文钊、廖梦醒、宋庆龄、希尔达·塞尔温-克拉克、诺曼·法郎士、廖承志 保盟随即启动工作,努力实施周恩来在汉口与贝特兰等人商定的建立国际和平医院的计划。保盟6月14日在宋庆龄寓所正式宣布成立时,贝特兰已经离开香港,经大连、朝鲜、日本,去美国和英国,路费是贝特兰自己挣的,但此行的原因是宋庆龄对于他“前往美国和英国进一步推动”建立国际和平医院这一计划作了安排。 1938年夏,宋庆龄在香港接受荷兰电影导演伊文思(Joris Ivens)为拍摄《四万万人民》的采访。左为廖承志 《四万万人民》中的宋庆龄 1938年5月25日,宋庆龄致函贝特兰,表示希望看到贝特兰所写关于日本情况的观察报告,并感谢贝特兰对保盟创建的贡献。她说:“由于你的高度热情和助人不倦的精神,我们的保卫中国同盟终于发挥作用了。我们常常在念叨你那充沛的精力和卓有成效的工作方法。我们也感谢你把赛尔温-克拉克夫人介绍给我们,因为这位女士不仅是一个很好的助手,也是一个能干的组织者。” 二、护送大型救护车 由于通讯联系的困难和白求恩大夫日夜忙于医疗工作,有关五台山国际和平医院工作的详尽的报道难以为外部世界所得知,1939年4月,贝特兰应保盟要求离开英国启程来香港,准备去五台山敌后游击区,“组织在保盟支援下的西北所有机构发送定期报告”。他向保盟提出,他愿意去五台山为组建国际和平医院义务工作一年。 1939年4月15日发行的《保卫中国同盟新闻通讯》第2期报道贝特兰将去五台山 6月,贝特兰从香港出发,同行的还有汉斯·米勒(Hans Müller)、江涛声夫妇等。 有一半犹太血统的德国人米勒在瑞士巴塞尔大学攻读医学博士学位时,深受中国进步同学江涛声影响。米勒毕业后,已经无法返回德国,江涛声建议他前往香港,参加宋庆龄领导的保盟工作。江涛声告诉米勒,自己要处理一些事情,随后也将前往香港。 米勒1939年抵达延安时照片 江涛声所要处理的事情就是和德国妻子希尔达·派赫尔(Hilda Prerauer)一起,带领第一位“西班牙医生”、捷克共产党员费·基希(Frederick Kisch)和奥地利共产党员杜汉(Duhan)医生来华。在香港同他们在一起的,还有杜汉的中国妻子江兆菊医生,她在抗战爆发后率领中国红十字会第29医疗队赴延安开展医疗救护工作,1949年应宋庆龄邀请为中国福利基金会工作,新中国成立后任中国福利会国际和平妇幼保健院首任院长。江涛声一行在香港受到宋庆龄的热情接见,她亲切地对他们说:“欢迎你们远道而来支援中国抗日!” 1938年至1939年,江兆菊(右一)任中国红十字会第29医疗队队长,在延安等地开展医疗救护工作(图片来源:金鳌江氏后代的博客) 基希留在香港等待另外两位第一批来华的“西班牙医生”——德国共产党员罗·贝克尔(Rolf Becker,中文名白乐夫)和澳大利亚共产党员费·严森(Fritz Jensen,中文名严斐德)。他们后来在贵阳图云关与贝特兰一行汇合。 1939年7月,基希医生(左)和林可胜医生(右)在贵阳图云关合影 宋庆龄将护送大型救护车去延安的任务交给了正要去西北的贝特兰和江涛声夫妇,贝特兰是这支大型车队的总负责人,保盟要求他“全面检查运输情况”。临行前,宋庆龄向大家赠送了礼物。 大型救护车由英国约翰·桑尼克劳夫脱爵士(Sir John Thornycroft)捐赠。将要护送去延安的,除了这辆庞然大物一般的大型救护车外,还有23辆卡车,均装满了医药器材和汽油。贝特兰说这是八路军迄今为止获得的“最多最珍贵的捐赠”。 1939年,宋庆龄在大型救护车前留影 贝特兰一行一路艰辛地经海防、昆明、贵阳、成都到西安。在贵阳图云关他还得了一场疟疾,幸得林可胜大夫率领的中国红十字会救护总队救治。在赴西安途中,贝特兰得知英法对德宣战,欧战爆发,于是他准备回国参加战斗。把大型车队护送到西安后,他向中途遇到的斯诺,以及米勒和江涛声夫妇告别。9月底,他回到香港,给保盟撰写了一篇非常有用的详细报告,报告车队一路的运输情况。随后返回祖国新西兰。 贝特兰拍摄的车队来到广西某个渡口准备用驳船过河的情景 贝特兰未能行使保盟交托他的西北任务,但他记挂在心。10月,斯诺来到香港,他向保盟中央委员会报告说,他在延安曾和边区领导人讨论过保卫中国同盟的工作,“他讨论的结果是以贝特兰先生授予他的权力指派马海德大夫作为保盟在延安的代表,报告国际和平医院和西北其他医疗救济工作的情况,并就保盟送往该地区的物资的接收和分配向中央委员会做出建议”。从那时起,保盟由马海德处定期得到了大量的报告和照片。 三、临危受命 1940年6月,贝特兰在新西兰接到宋庆龄发来的电报,问他愿不愿意回香港继续为保卫中国同盟工作?电报说旅居海外的中国人面临新的危机,委员会需要贝特兰来帮助恢复它。随后,在贝特兰登上来华的远洋轮时,宋庆龄又发来第二封电报:“请在马尼拉稍事停留,设法在那里建立一个保卫中国同盟的分会。” 1940年夏,贝特兰在菲律宾与从事工合运动的友人合影。左起:贝特兰、斯诺夫人、艾黎、克鲁特先生和夫人(负责菲律宾工合委员会的工作)、斯诺 宋庆龄电报中说的“旅居海外的中国人面临新危机”指的是保盟面临日军封锁香港的危机。1940年6月22日,日军封锁香港,随后于6月24日要求英国政府关闭滇缅公路和香港边界,不仅要禁运武器弹药,连汽油、卡车也在禁运之列。6月28日,香港总督下令英侨一律离港,香港一度人心浮动。保盟为此曾作非正式讨论,决定暂时不动,将不去内地,向外发展。保盟一度准备迁移至菲律宾。而此时正在内地休假的爱泼斯坦一时又回不来,于是宋庆龄再次想到了请老朋友贝特兰暂时代替爱泼斯坦。 贝特兰到了马尼拉后,发现宋庆龄在这里的华侨当中声望很高,他以宋庆龄代表的身份,拜会当地的主要华人领袖,非常顺利地得到了数额可观的捐款和华人领袖的支持诺言。在菲律宾,贝特兰去看望了正在为工合运动工作的斯诺夫妇,还遇到了来菲律宾为工合筹款的路易·艾黎和正准备去中国内地考察工合运动情况的卡尔逊上校。他随后同艾黎和卡尔逊上校一起乘船来到香港。 1940年夏,贝特兰(左一)在菲律宾与斯诺、斯诺夫人、艾黎和卡尔逊合影 7月17日,英国政府被迫同日本签订了《封锁滇缅公路运输的协定》。香港危机暂时解除,保盟决定继续留在香港。 1940年9月6日,贝特兰抵达香港,随即接手《保卫中国同盟新闻通讯》(以下简称《保盟通讯》)的编辑工作。宋庆龄向贝特兰指出:“重要的是我们的宣传。我们必须告诉海外的朋友,中国真正在发生什么事。” 1940年9月15日发行的《保盟通讯》第20期开始出现“宣传:詹姆斯·贝特兰”字样 那时,国共关系渐趋紧张,统一战线正在破裂,保盟从陆路运送物资去西北,遇到的困难越来越多,有好几次整车的宝贵物资在路上被宪兵夺走。“摩擦”不断升级,1941年1月6日,皖南事变终于发生。贝特兰编辑《保盟通讯》时,“摩擦”正处于白热化阶段,他在1940年12月1日发行的第24期通讯上刊登文章,披露了“最近在中国发生的摩擦”;随即又在1941年2月15日发行的第25期通讯上重点介绍了新四军。在1941年2月15日发行的第26期通讯上,他刊登《坚持统一战线》一文,分析了整个错综复杂的形势,说明了统一战线和世界形势的关系,详细描述了事变经过,报道了周恩来提出的12个条件,最后指出:“皖南事变向中国所有的爱国人士敲起了警钟,向国内外的一切民主力量发出了呼吁:必须继续施加压力,因为这样,国内和国际的反侵略统一战线才能继续坚持下去。” 《保盟通讯》第26期上刊登的《坚持统一战线》一文 不久,英国驻重庆大使邀请贝特兰去重庆英国大使馆当新闻参赞,宋庆龄得知后,笑着说:“当然,我们不愿失去你。但是,你在重庆会非常有用,尤其是在我那尊敬的妹夫采取最近这次背信弃义的行动之后。我们必须保持住统一战线。周恩来在重庆,但是他的办事处受到蓝衣社的严密监视。照你说的那个办法,你可以和他接触,并且使英国政府了解情况。” 在重庆期间,贝特兰果然不辜负宋庆龄,他曾拉美国驻华大使詹森加入保盟,并希望他声明美国不能帮中国压迫共产党。他对詹森游说道:美国对华援助应该以蒋介石制止内战爆发为条件,美国不应干涉中国内政,以落入日本人圈套。 四、香港遇险 1941年春,贝特兰被宋庆龄召回香港,编辑保卫中国同盟的《1940—1941年度报告》。这时,金仲华、邹韬奋的加入也使保盟队伍得以壮大,他们负责编辑《保盟通讯》的中文版。此时却发生了宋子文宣布退出保盟的事情。迫于蒋介石压力,宋子文于1941年5月30日给保盟名誉秘书司徒永觉夫人发来电报,宣布退出保盟。针对宋子文辞职,宋庆龄决断地说:“所以我们现在必须比以前更加努力工作。我们需要在理事会中增加信任。”之后,保盟争取到了一批新的国际和国内赞助人,其中有孙科、冯玉祥、尼赫鲁、保罗·罗伯逊、托马斯·曼、赛珍珠和克莱尔·布思·卢斯等人。香港理事会也增加了新成员,其中有香港大学许乃波教授。 1941年12月,贝特兰终于完成了“像书一样”的年报编辑工作,随时准备付印。然而,这份报告却永远发表不出来了,因为形势这时骤然变得极其严峻。 1941年12月8日,宋子文致电宋美龄,要求安排飞机接宋庆龄离港脱险 在12月第一周,宋庆龄收到宋子文从华盛顿发来的急电,劝她马上离开香港。保盟开会时,宋庆龄询问大家的意见,贝特兰认为宋子文在华盛顿最了解内情,他对宋庆龄说:“如果他说应当走,我认为您应该接受他的劝告。”宋庆龄表示同意,但是她要等到出现真正的危机再走。 那边宋子文心急如焚地不断给宋美龄发电报叫她想办法救二姐,但是这里谁也没有把宋子文的警告真正放在心上。会散后,刚刚交了保盟年报校对稿的贝特兰一身轻松地和诺曼·法郎士离开香港本岛度周末去了。12月8日,贝特兰回到香港的第二天早晨,正准备吃早饭时,突然听到枪炮声,随后得知日军此时此刻正在轰炸九龙启德机场。贝特兰首先考虑的当然是宋庆龄,为方便去机场,宋庆龄九龙公寓就设在机场附近。贝特兰打她公寓电话打不通,于是他赶紧把早饭塞进嘴里奔到西摩道办公室去。 日军战机轰炸香港 在办公室,他接到了宋庆龄打来的电话。宋庆龄语气镇定地告诉他自己还在九龙,她向贝特兰口述了目睹香港轰炸的声明。在声明最后,她呼吁:“让我们共同战斗到底,直到把日本强盗赶过海洋回到他们来的地方去。” 12月8日傍晚,宋庆龄和姐姐宋蔼龄一起,持特别军事通行证,趁军火管制期间来到港岛。贝特兰陪伴她们在告罗士打酒店订了两间单人房间。第二天上午,他们在西摩道21号举行了保卫中国同盟委员会在香港的最后一次会议。 多年后,贝特兰深情细腻地描绘了这最后一次: 战前的启德机场 12月9日,宋庆龄和姐姐宋蔼龄及其长女孔令仪一起,在九龙启德机场从中午12点一直等到12月10日凌晨5点,才搭乘最后一班飞机离开香港。当时四周正在猛烈交火,6个小时后机场落入日本人手中。 1942年1月12日,宋庆龄在重庆致函宋子文,详细叙述在港历险经历 贝特兰随后和诺曼·法郎士一起投入保卫香港的战斗。这是他在来香港之前就作好的决定。来香港之前,他给宋庆龄秘书柳无垢发来电报,希望确认一旦战争爆发他不是被应募入伍,而是自愿加入志愿者队伍,因为战争的性质变了,保卫香港就是保卫民主阵线,因为那是他做的“最好的事情”。 法郎士牺牲了,贝特兰在香港沦陷后被关进集中营,以后又被转到日本,在战俘营里备受折磨,直至1945年8月日本战败。 1945年贝特兰寄赠宋庆龄的签名照。他在照片上写的是:“期待重逢,希望是在中国,在最艰苦的岁月之后。”(上海宋庆龄故居纪念馆藏) 五、上海重逢 1945年12月,贝特兰作为远东顾问委员会特别顾问随新西兰代表团到日本访问。离开日本后,他来到上海。那是1949年1月到达上海的第一天,贝特兰应邀来到位于苏州河边的颐中大楼,当他敲门走进挂着“中国福利基金会”小牌子的201室时,仿佛一下子又回到了香港西摩道21号。屋里坐了很多人,中国福利基金会正要开会,他看到了很多熟人,有廖梦醒、柳无垢、魏璐诗、王安娜,以及他在武汉时看到过的博西克医生(B. Borcic)。随后,贝特兰翘首以盼的宋庆龄到了。贝特兰看到她比以前瘦了,两颊塌下,但是双眼还是和以前一样平静而忧伤。 靖江路45号宋庆龄寓所 当天傍晚,他应邀来到宋庆龄位于靖江路45号(今桃江路45号)的住宅做客。宋庆龄给他看了一些孙中山遗物,这些遗物刚刚从南京取回来,它们在战时被日本人从莫利爱路寓所掠走,交给汪精卫手下的汉奸保管。宋庆龄给贝特兰看了孙中山手书《建国大纲》、孙中山大元帅指挥刀等。她告诉他,准备把莫利爱路寓所交给国家作为孙中山纪念馆。 1924年4月2日孙中山书赠宋庆龄的《国民政府建国大纲》册页(上海宋庆龄故居纪念馆藏) 孙中山1922年北伐时用过的大元帅指挥刀(上海孙中山故居纪念馆藏) 宋庆龄请贝特兰喝咖啡,吃“世界上最好的”哈密瓜,听他讲日本的情况。那种十分熟悉的明亮、热情、平静、温和的精神,又让贝特兰感受到了内心的安宁。最后她说:“现在你要回到你的国家去,但是我知道你会回到中国,因为战斗是在这里进行。这次战争不取决于日本战败。在中国这里,还有印度,要为未来进行多少工作。但是有一件事是肯定的,无论要多少时间,人民将会胜利。” 六、重返中国 宋庆龄和贝特兰一直保持着书信往来,并请他协助中国福利基金会聘请新西兰医护人员的工作。而他们再次相见已经是十年之后,中国人民获得胜利,新中国成立以后了。1956年4月底,贝特兰率领新西兰文化界人士访华团来华访问,在天安门参加了“五一”国际劳动节观礼,并接受了周恩来总理接见之后,来到了上海。 1956年4月30日,周恩来总理举行盛大酒会,招待应邀来我国参加“五一”观礼的各国来宾。贝特兰也身在其中 5月15日,星期二,上午,这时已经是上海市副市长的老朋友金仲华来电提醒贝特兰与宋庆龄的午餐约定。贝特兰怎么可能忘记呢,思绪又把他带回到香港岁月。在香港,每次宋庆龄约他去家中吃饭,都会派宋子文司机开着宋子文那硕大的防弹车来接他。当贝特兰坐着锦江饭店派给他的车到达淮海中路宋庆龄寓所时,在门口站岗的卫兵向他敬礼,两名卫兵微笑着为他打开了大铁门。贝特兰手捧鲜花往里走时,宋庆龄迎面而来说:“你终于来了。” “无论是春天的俏还是夏天的美,都没有秋天的这份优雅。”这是贝特兰在看到十年未见的宋庆龄时在心里默念的诗句。 宋庆龄带贝特兰参观自己的家。贝特兰看见客厅里挂着孙中山肖像,还有一副现代印度木画;餐厅里,宋庆龄向他介绍一副中国妇女肖像画说:“我母亲。一位巴黎艺术家为我画的。” 上海宋庆龄故居餐厅一角 上方为宋庆龄母亲倪珪贞的油画像 金仲华已经先贝特兰到了,不久耿丽淑和谭宁邦也一起到来。 餐桌上,宋庆龄举起酒杯说:“我们必须干杯,这是一种格鲁尼亚葡萄酒,它是有历史的。毛主席去莫斯科时,斯大林同志想给他一份来自他家乡的特别礼物,于是,他把这种酒给了他。毛主席给了我一些。很高兴我还剩下这一瓶酒,为我们的下一次重逢干杯。干杯!” 午餐后,宋庆龄邀请大家去花园喝咖啡。贝特兰忽然想起自己跨洋过海带来的礼物还放在门厅处,他赶紧去取来,交给宋庆龄。“啊,我最喜欢的利口酒!”宋庆龄看到自己最爱喝的甜酒高兴不已。 << 滑动查看图片 >> 室外聊天随后因雨改为室内。贝特兰看了宋庆龄出访亚洲四国的纪录片,宋庆龄对他说:“我上次出国访问是很辛苦的工作——有那么多安排,剩下的休息时间太少了!当然,任何有助于睦邻友好的事情都必须做。我认为这些访问确实有帮助。但当我从巴基斯坦回来的时候,我已经很累了。” “宋庆龄永远不会放弃自己的责任。”带着对宋庆龄的无比崇敬,贝特兰在依依不舍地告别时说:“一定要照顾好您的健康,您对中国很重要。”宋庆龄回答他:“重要的是人民!” 贝特兰在宋庆龄上海寓所花园同宋庆龄、耿丽淑一起喝咖啡 贝特兰与宋庆龄约定的下一次聚会一直没有到来。1981年5月29日,宋庆龄因病在北京逝世。贝特兰来到中国驻新西兰大使馆吊唁,沉痛哀悼宋庆龄逝世。1982年,纪念宋庆龄国家名誉主席基金会在北京成立,由邓小平任名誉主席,廖承志任顾问,康克清任主席,贝特兰是理事之一。1993年8月24日,这位宋庆龄终生挚友、一直致力于新西兰与新中国友好事业的中国人民的老朋友因病在新西兰去世。 撰文 | 朱玖琳 配图 | 朱玖琳 排版 | 王悠然 本文为上海宋庆龄研究会版权所有,欢迎转发, 如需转载,请联系后台告知,侵权必究。 长按关注我们 Long press the QR code to follow us 宣传宋庆龄思想 弘扬宋庆龄精神